「生きていると、『あなたにはこういう人間であってほしいんです』とか『あなたって人間はこうですよね』と掛けられる言葉がある。それが自分とはかけ離れていて、相手の理想も含まれた、勝手に想像して決めつけられた自分だとした時に……」

「抗ったり反発したりするのではなく、心の中で真っすぐに『自分はこうです』と唱えられるだけで、不思議と生きやすくなりますよ」

そう語るのは、堂本剛だ。土曜日の夜22時から始まる自身のラジオ番組と同じトーンで、静かに口を開く。

「若い頃は自分の心の声を聞く時間なんて与えられず、周りの期待に応えなければと、必死に過ごして苦しんでいましたから」

心を失くしたこともあったが、43歳となった今「だいぶ楽になりました」とほほ笑む。10代、20代を痛みとともに過ごした堂本はいかにして「しんどくない今」を手に入れたのか。

「何気ない言葉でも、いちいち傷つく自分にとっては、痛く響きました。『ぽくない』と言われる性質で、楽しんでもらえる場面もあるし、迷惑を掛けてしまう場面もあるだろうし」

「自分を出さないといけない仕事と、出してはいけない仕事とが混ざり合っていたから、周りの意見にその都度合わせていくように頑張り過ぎて、壊れてしまった」

明るく、よく笑い、時におどけながらステージに立ち続けた。さも社交的な人間であるように振る舞い、多忙なスケジュールをこなした。

「『死という言葉を簡単に言ってはいけません』。そう、深く理解しているのに、それを口に出してしまうところまで、人はたどり着いてしまうことも勉強しました」

「生きることが辛いと溢すと『精神的に弱いよな、アイツ』と片付けてしまう人もいます。なぜそう溢しているのか聞く耳も持たない人すらいる」

「音楽をやってみない?」

素直な拒否の裏側で、ジャニー喜多川氏はレコードレーベルに「堂本剛に音楽をやらせてあげてほしい」と話を持ち掛けていたという。こうして「シンガーソングライター・堂本剛」が誕生した。

「僕のシンガーソングライター人生は、僕の意思から始まったものと思っていらっしゃる人も多いかもしれませんが、ジャニーさんの一言からです。でも、そのスタートは、本当に大きなターニングポイントになりました」

想いを全て注いで完成したのが、シンガーソングライターとしてのデビュー曲「街」だった。神経を研ぎ澄まし、辞書を引いては言葉を探し、高い要求に応えられずに悔しい思いもした。文字通り、初めて自分を出し切った。

「嘘にぶたれる音は好きじゃないや」「傷ついたりもするんだけど 痛みまでも見失いたくない」という歌詩は、アイドルとして歌ってきた楽曲とは全く異なるものだった。

「当時はアイドルが自分で作詩・作曲をすること自体が珍しくて『本当におまえが作っているのか』など、いろいろと言われました。アイドルという存在は"プロデュースされる"ことで世の中へ発信していくことが主流だからでしょうか。偏見が強かった時代だったんだと思います」

世間の視線を痛感しつつも、堂本は音楽の世界に没頭していくうちに、次第に底から抜け出せるような感覚になった。

「音楽を始めてから、孤独だと感じていること自体に『しょうもないな』と感じるようになりました。期待に応えようと頑張り過ぎて、自分から負のスパイラルに陥っているような気がしたんですね」

「自分をアウトプットできる喜び。自分の脳みそで考えていることや、心で感じていることを惜しみなく表現すること。それは生きている喜びにつながって、音楽を奏でている時間は、本当の自分を生きられるんだと実感できました」

「仕事のために書く曲も、ただ自分のために書く曲もあって、それを決めつけずに、閃く脳みそと心をアウトプットし続けていました。自分を生きるためにも創作していた部分があると思います」

「傷を負いながら生きている人たちの気持ちを全て分かることは難しくとも、理解したい。これからも、そういう人たちへも寄り添いながら音楽を作っていたいです」

自分が欲しい何かがある。そう感じたのだ。土屋からは意外なことを言われた。

「きみは今、ロックをやっているけど、本当はブルースが好きなんじゃない?」

J-POPのど真ん中にいる堂本にとって、なじみのない言葉だった。「試しに聴いてみたらかっこよかった」。さっそく土屋にその旨を伝えると、「次はファンクを聴いてみて」と勧められた。

スライ&ザ・ファミリー・ストーンの「暴動」を手に取り、再生ボタンを押した瞬間、長いこと眠っていた細胞が体内で躍動した。

英語なんて分からない。でも、ひとつ明確に理解できた。その楽曲たちは魂で叫んでいたのだ。

スライ&ザ・ファミリー・ストーンのほか、ラリー・グラハムやジョージ・クリントンらを追い掛け、堂本はファンクの世界にのめり込んでいった。

「彼らの音楽には純粋無垢に『音を楽しむ』人間力が宿っていて、それが当時の僕には自由だと感じた。こんな風に生きる喜びを音にしていいんだって。ファンクは自分の探し求めていた音楽であり、生きる喜びがあり、力が勝手に湧きました」

「誰かと自分の意見が違うことは絶対にあるじゃないですか。僕はその心と心を伝え合い与え合って、何がどうNOなのか理由を語り合いたい。場を乱したいわけじゃないんです。平和が大好きだし、お互いに納得して生きていたい」

「自分の意志を持って生きていると、思うように進まないことが当たり前にあります。でも、良さもある。僕は本心や素直な気持ちを伝えることで、人生を支えてくれる大切なご縁にもいっぱい巡り逢えました」

「ENDLICHERI☆ENDLICHERI」という聞き慣れない名は、古代魚ポリプテルス・エンドリケリー・エンドリケリーからとった。

「昔、母親に『人生の中でかなえられなかった夢ってあるの?』って聞いたら『魚を飼うこと』って言われまして。これだったら自分がかなえてあげられると思って、熱帯魚屋で出会ったエンドリケリーを飼うことにしたんです」

「エンドリケリーは母親の夢をかなえてくれた魚。夢をかなえる個人的な活動の場所としてこの名前をつけました」

「世の中の人が例えでよく使う、傷のなめ合いではなくて『本当の自分を伝え合った』だけ。『自分を伝える』人は多いけど、『自分を伝え合う』ことができる人は少ないと思います。争いなのか、平和なのかはここで分かれる気がします」

「自分の心を解放して自分を生きれば良いんですけど、できない人はいろいろと例えてしまうのかな……うん、それくらい『自分を伝え合う』のは難しいこと」

「バンドのメンバーは家族同然です。各々の日常での痛みを、ほとんど理解しています。相談に乗ってきたし、相談もしてきたし。それが歌に乗って、聴いてくれた人の心にも届き、救ってくれるのだから、こんな幸せなループはないですよね」

自分を生きる。このスタンスは、ファンに対しても伝え続けている。

「ステージ上で言うことじゃないと思ったんですけど『僕に依存しているんだとしたら、今すぐやめた方が良いですよ』と伝えたこともあります(笑)」

「好きとか憧れって、とても幸せな感情ですけど、依存してしまっているのだとしたら、それは自分が消えていく……道のりでもあるとも思うんです。それなしでは生きていけない状態って、不安定でもあるじゃないですか。自分の意志を持って生きることは楽しいから、この感覚で愛し合えたらなと常々考えています」

堂本のスタンスはファンにも理解されている。「僕のファンはかっこいいんですよ」と胸を張る。

「10年以上、京都の平安神宮さんで奉納演奏をさせていただいていますが、それもファンの皆さんのおかげです。来場される方々のマナーがとても良いと宮司様がおっしゃっていて、この事実が今をつないでくれています」

「街を歩いていた時も、ファッションからして確実にファンの方とすれ違ったんですよ。騒がれちゃうかなと思っていたら、素通りで。『あれ?』と思って振り返ったら、後方で静かに一礼してくれてました(笑)。道端で堂本剛と出会っても取り乱さないファン。最高にかっこいいですよね」

「『一瞬たりとも皆さんの大好きな故郷を眼に映すことができない。僕はこのまま、皆さんの故郷の魅力を、一生感じることができないまま生きるのだろうか』とライブで溢したら、なくなりました。今はカーテンを開けて、その土地の空気を全身で吸い込んでほほ笑みながら移動しています」

同じ事務所の後輩から「どうしたら剛君みたいになれますか」と相談されることも多い。

「後輩君たちからは『自分もこう生きたい』などの声を聞くので『その声は素直に伝えていった方がいいし、手伝えることがあったら協力するよ』と言っています。自分の存在が、相談してくれる子たちを、ありのままで生きられる場所、よりそう思える未来へとつなげられるなら喜んで力になりたいです」

「時代を続けていくには、伝統や歴史も大切だし、それと同じくらい、その場所から未来へと人が素直に抱く愛の果ての感情、これも大切だと思いますから。歴史が移り変わって来た奈良で生まれたからでしょうか、昔も現在も未来も愛おしいです」

真っすぐな視線を向けて話した後、堂本はひと呼吸おいて続けた。

「……普通の連絡も多いですよ。『今、何してるんですか?』『デートしたいです』とか『なんなん? この電話』みたいにキャッキャしたやりとり(笑)」

前例のない道を進み、自分らしいアウトプットを続けた堂本だが、その先でも苦難はあった。

「ENDLICHERI☆ENDLICHERIの活動で、ファンの方々が僕のことを『ケリー』ってニックネームで呼んでくれるようになりました。楽屋にこの名前が貼ってあることが増えて、自分の名前より、ENDLICHERI☆ENDLICHERIが勝っていく……楽しんでもらっている雰囲気が出てきました」

「そうすると『堂本剛はどこにいったんだ』という意見が近い場所から出てきたんですよね。『ここにいますよ』と思ったんですけど、こういう意見が出てくると、無垢に音楽を楽しめなくなる」

「支えてきてくれたミュージシャンやスタッフさんたちとの未来を考えて、ENDLICHERI☆ENDLICHERIの世界に幕を閉じ、一緒に音楽がかなえられる未来へと歩き出すことにしたんです」

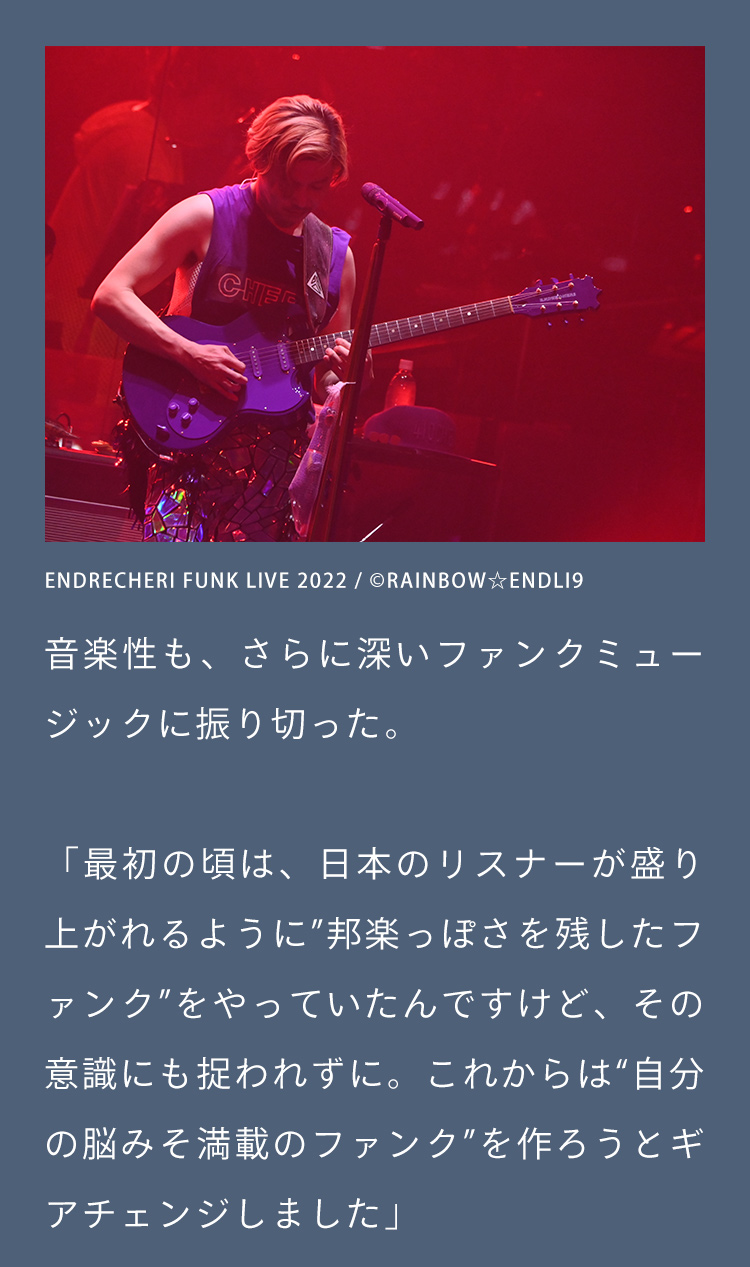

周囲の声、組織での立ち回り、自身の健康。自分を生きると決めながらも壁にぶつかってきた30代の終わり。「ENDRECHERI」として再始動することにした。

情熱が冷めることはなかったのだ。

「僕は、ファンクミュージックに出会うことで自分を取り戻せた人間です。昔は周りの声を真に受けて苦しんでいたけれど『それって誰が決めた自分なの? 自分で決めた自分なの?』っていうことをファンクミュージックから教えてもらったから、やめられない。『やめる=自分ではなくなってしまう』ことだから」

「僕自身もENDLICHERI☆ENDLICHERIを通して、本当の自分になることの大切さを痛感しました。周りに相談して、もう一度やった方が良いという声もいただいた上で、再始動する決意に至りました」

「今まで培った不必要なものをポジティブに終わらせて、これからの未来に必要なものを、新しい今として始める。リスタートやサステナブルの意味を込めて、ENDLICHERIの『LI』を『RE』に変えました。ENDは終わる、REは再生とか再始動、CHERIは僕のニックネームでもあり、素直な自分」

40代を目の前に、誰かが決めつけている自分をやめて、本当の自分をもう一度始めた。

「日本の音楽市場で広くメッセージを届けるなら、自分の声質ではバラードが一番有効だと思う」としながら、ファンクの世界に深く潜る選択をしたのは「正解」だったと言い切る。自身が満足する楽曲制作ができているのはもちろん、思わぬところから評価されたのだ。

「アメリカのラジオでENDRECHERIの最新アルバム『GO TO FUNK』がピックアップされていたんですよ。ブルーノ・マーズやプリンスなど、一流アーティストの曲が流れている中に、突然僕の曲が紹介されていました」

「それから1年越しに、ラジオ局の方と書面で連絡を取り合うと『ENDRECHERIの音楽は、アメリカでマジックのようになるだろう! アメリカ全土へと流すべきだ!』と言ってくれました。このアルバムはコロナ禍で制作したこともあり、折れそうな心でもトライすることを忘れず向き合ったものだから、余計に嬉しかったです」

今年5月29日に発表した新曲「LOVE VS. LOVE」は、初の英語詩の楽曲だ。堂本は「今は簡単に世界につながれる時代だし、アメリカで流してもらったのは、日本語の曲。言語は関係ないとは思うけれど、英語は自分のメッセージをより多くの人へと伝えられる手段だとも思った」と話す。

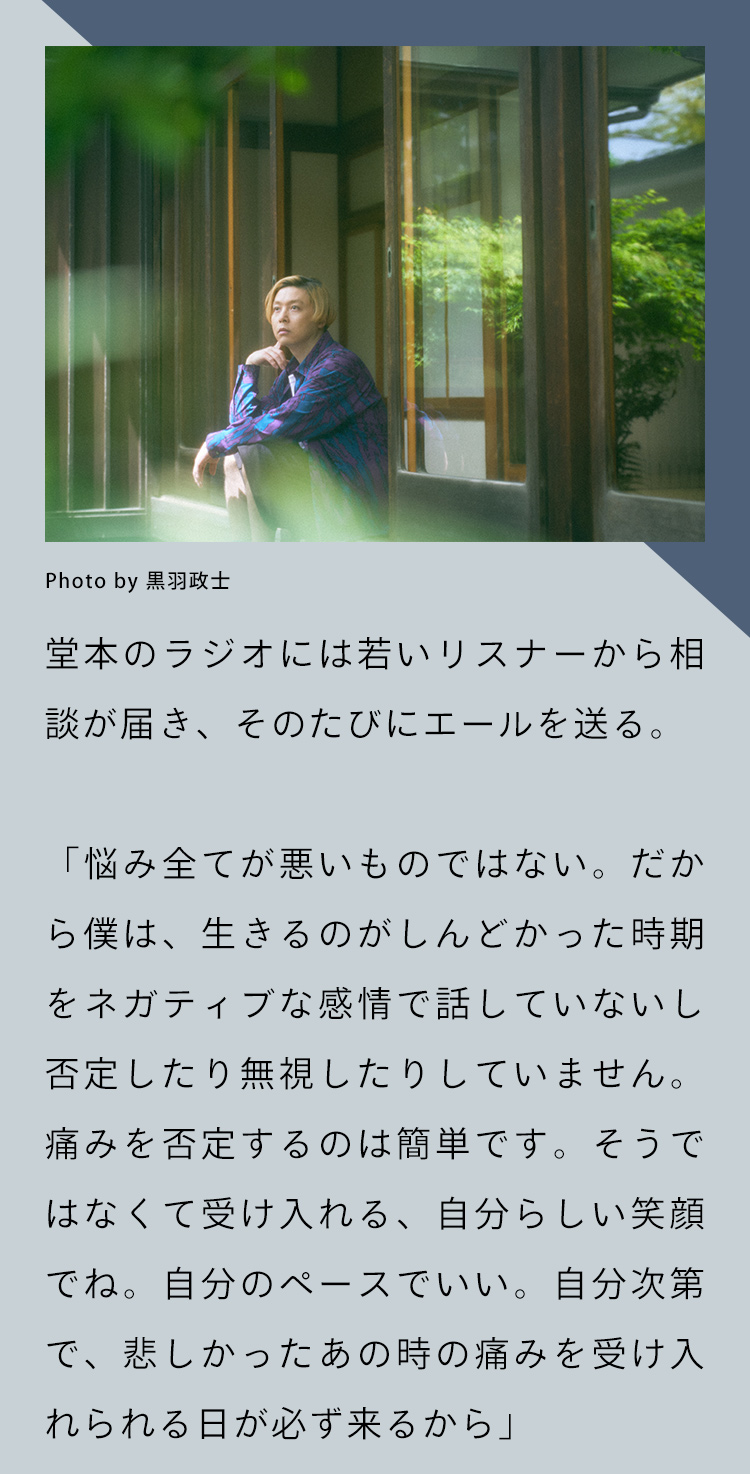

「泣いたっていいんですよ。僕もいっぱい泣きましたし、今も泣きます(笑)。涙を流すと気持ちをリセットできる」

「向き合わなければいけない傷がある人ほど、ENDRECHERIみたいに、これまでの自分を前向きに終わらせて、また新しい自分に生まれ変わってみてほしい。生きているから悩めるし、悩みを乗り越えていける喜びを知ってほしい」

「自分と他人を比べたり、文字や言葉に操られて自分の意志を見失ったりしてる人は多いと思います。親とか、会社とか、第三者から言われる『こうしなさい』って言葉を……尊重しながらも、一度立ち止まって、自分の心は『どうしたいのか』と問い掛ける」

「そして1ミリでいいから意志と動く勇気を出す。1センチだとしんどかったら、1ミリ動くだけでじゅうぶん。たったそれだけで世界は変わる」

「『自分の人生を生きる権利があるやん』って当たり前なことに気づけるだけで、変わるじゃないですか。いきなり現実とか環境とかを変えるのは難しいけど、自分の考え方は現実よりは早く変えられる。それがかなえられたら人生が1ミリ、2ミリと確実に動いていく」

悲惨な出来事は世の中にはたくさんある。でも、これだけの日を跨いで来たのだから、きっと大丈夫。何度も生まれ変わりながら、死んでいくよりも生きていくことを選ぼう。堂本剛は、このメッセージを音楽に込め、ステージに立ち続ける。

余談だが、取材後に堂本は「今日お話しして、1曲、作りたくなっちゃいました」とつぶやいた。翌日19時に更新されたブログにはこうつづられていた。

「閃きは大事なので、さっき勢いで仕上げました。ここからまた変化していくのだと思いますがその過程も楽しみです」