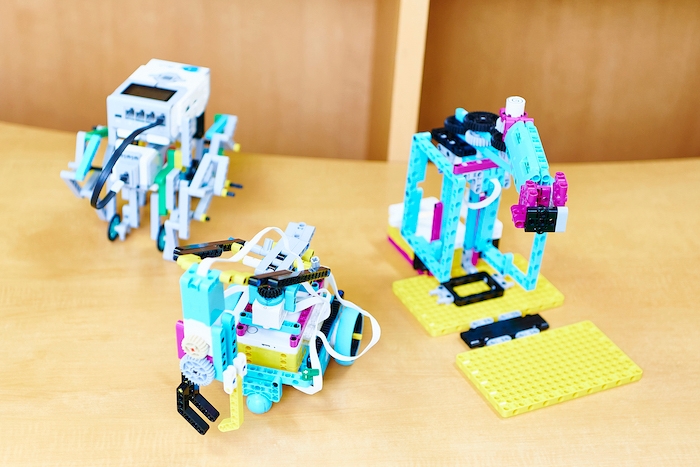

「この年齢でこれだけ複雑なものを作れちゃうんだ!すごい!」

東京大学出身のタレント・林輝幸は子どもの作ったロボットを前に目を見張った。

"クイズプレイヤー"としてテレビやラジオなどで幅広く活躍する林が未知なる世界に飛び込んで、社会をよくする取り組みを知る"インプット"の旅。

今回取り上げるのは、小学校で"必修科目化"されたことで注目を浴びる「プログラミング教育」。林自身も「プログラミングを学びたい」と思っていたものの、ハードルが高いと感じていたという。

「プログラミング教育」について深く知るべく、都内を中心に幼稚園児から高校生までを対象としたプログラミング教室を運営する「LITALICOワンダー」の渋谷校を訪れた。

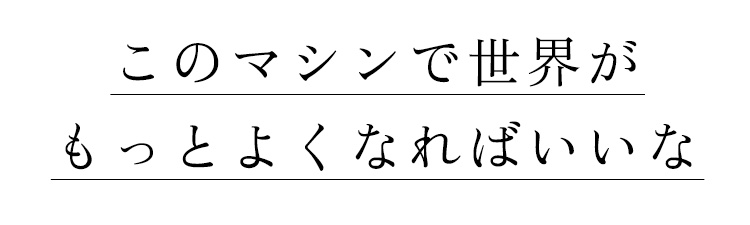

毛利優介事業部長

林さん、こんにちは。LITALICOワンダーの事業部長をしている毛利優介といいます。まずは、ここにあるマシンをご覧ください。

林輝幸

これは何をするマシンなんですか?

毛利事業部長

これは生徒の1人が作った「きれいな水かしらべるマシン」で、台に置いたコップの中の水が透明か濁っているかを判定する機械です。

毛利事業部長

早速クイズですが、この作品を作ったのは何年生のお子さんだと思いますか?

1問目💡林輝幸とクイズに挑戦!

林

答え・解説が知りたい人は右側の赤いマークをタップ!

林

作品は複雑そうですけど、クイズにするということは意外と小さなお子さんなのかな。答えはBの小学2年生ではないでしょうか。

毛利事業部長

では本人に登場してもらって、話を聞いてみましょう。

よっしーくん

「きれいな水かしらべるマシン」を作ったよっしーです。今は小学3年生で、作品を作ったのは2年生のときでした。プログラミングを始めてまだ2年くらいです。

林

やった!正解でした。それにしても、小学2年生でこれだけ複雑そうなものを作れるなんてすごい。これはどういう仕組みなんですか?

よっしーくん

コップを台に置いてボタンを押すと、色センサーの下に移動します。次にセンサーでコップの中身が透明かどうかを判断するようになっています。

林

なるほど、水の透明度で"きれい"かどうかを判断するんですね。このマシンはどうして作ろうと思ったんですか?

よっしーくん

SDGs(国連が定めた持続可能な開発目標)に関する本を読んで、世界にはきれいな水を飲めない環境があって、汚れた水を飲んで病気になる人がたくさんいると知りました。

だからその水がきれいかどうか判定するマシンがあれば、世界がもっとよくなると考えました。

林

2年生でSDGsの本を読んでいる時点ですごいね!

僕もプログラミングができるようになったら仕事に役立つと思っているんだけど、どんなことから始めたらいいかアドバイスはありますか?

よっしーくん

簡単なことからちょっとずつ始めることだと思います。プログラミングは一つのことができるようになるとそれで何個も新しいことができるようになります。

階段を上がるように一つ一つできることを増やしていけば、どんどん世界が広がります。

林

なるほど!すごく分かりやすいアドバイスをありがとう!

林

一見"普通の子"に見えるお子さんが、プログラムを使いこなしていてびっくりしました。プログラミング教育とは改めてどういうものなのでしょうか?

毛利事業部長

コンピュータに指示をして望む結果を得る動きをさせるのがプログラミングです。学校で行われている教育は、その過程にある「プログラミング的思考」を身に付けることを目的としています。

林

よっしーくんの作品でいえば、「水がきれいかしらべる」のが望む結果で、台を動かしたり、センサーで判定したりと機械を動かすのが指示ですね。

毛利事業部長

どんなセンサーやモーターを組み合わせて、どんな仕組みにするか。子どもたちは試行錯誤しながら自分で考えて作っています。

林

高度な知識や難解なシステムなど、子どもに教えるのは大変なのではないでしょうか?

毛利事業部長

それでは、プログラミングが果たして難しいものなのかということを考えてみたいと思います。2問目のクイズです。

2問目💡林輝幸とクイズに挑戦!

林

答え・解説が知りたい人は右側の赤いマークをタップ!

林

AからBに行って、90度回って、それをもう1回、2回、繰り返して。普通にやるとBが正解になりそうです。

時計回りを繰り返すとどうなるかな。3時から6時、90度。6時から9時、90度。9時から12時、90度、12時から3時で90度でしょう。最後に移動して、回転して終わりですよね?

毛利事業部長

回転して終わりですね。

林

回す順番は関係あるかな?Bに着いて回って、D、C、A。やっぱりBで終わるな。Bでいいのかな。

毛利事業部長

Bでいいですか?

林

どう頑張ってもBにしかならないんですよ。そんな単純な話じゃないですよね?

毛利事業部長

クイズ王に対してそんな単純なクイズを出すでしょうか?

林

今の言葉は振りになってる可能性があるな。本当にBだったらどうしよう。5割る4で1余る。やっぱりBになるよな、これ。決めました。答えはBです!

毛利事業部長

正解は、Bです!

林

よかった〜。どうしてもひっかけクイズを疑ってしまうんですよ。

毛利事業部長

お見事でした(笑)。今このクイズの中で考えた「この命令をするとどのように動くか」「順番を入れ替えたら?」「回数は?」といったことがまさに「プログラミング的思考」の一部なんです。

林

画面上のキャラクターや実体のあるロボットを動かして考えたら自然に学ぶことができそうですね。

毛利事業部長

私たちはプログラマーを養成することを目的としていないので、子どもたちが楽しんで何かに熱中できることを重視しています。

極端に言えば、プログラミングのスキルはその中で付随的に身に付けばいいんです。

林

プログラミング教育は目的というより手段なんですね。

毛利事業部長

おっしゃる通りです。そしてプログラミングは、子どもたちが熱中する教材として非常に優れています。

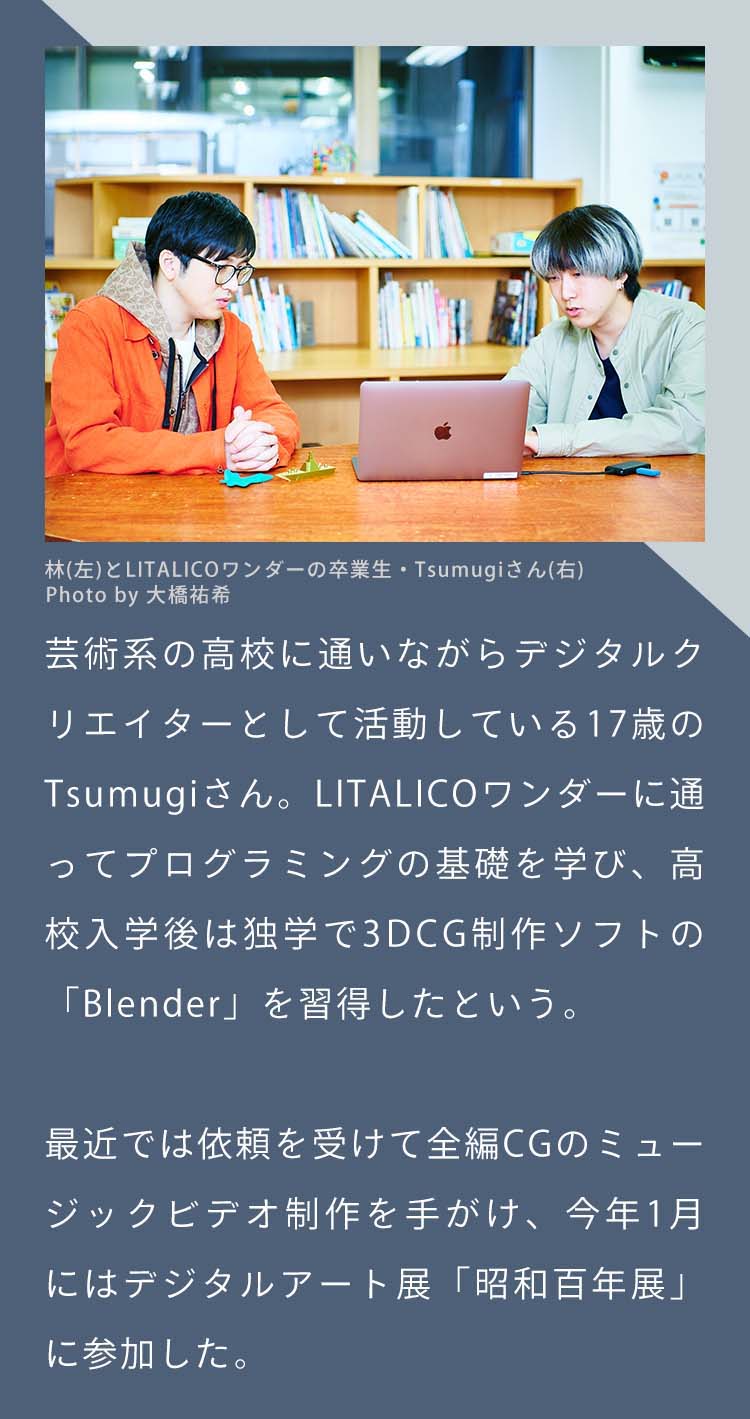

今度は、プログラミングにハマって7年間ほど通ってくれた卒業生に話を聞いてみましょう。

林

こんにちは。Tsumugiさんが普段どういった作品を作っているか見せていただけますか?

Tsumugiさん

最近はCGでクリーチャー(想像上の生き物)を描いたり、動画を作成したりしています。

Tsumugiさん制作の動画: iwaty / 青年CHICKEN -Music Video-

Tsumugiさん

これはTwitterでご依頼をいただいて制作したMV(ミュージックビデオ)です。

林

すっごいリアル!サイバーパンクの世界観は非現実的だけど、映像の質感は実写なのかと思ってしまうほどです。

Tsumugiさん

主人公の服の光り方、キャラクターの動き、ライトの点滅などすべて関数で整理しています。

林

こういうのを作るのもプログラミングなんですね。ここまでのスキルを身に付けるのには、どういう段階を踏むんですか?

Tsumugiさん

最初は小学校教育でも使われるScratchというプログラミングサイトから始めました。

Scratchは2D(平面)なんですけど、次にUnityというPokémon GOを作るのにも使われるようなゲームエンジンで3D(立体)の開発も始めました。3Dになると一気に難しくなったと感じました。

林

「難しくなった」と思ったとき、心が折れそうにはならなかったですか?

Tsumugiさん

折れそうにもなりましたが、できることの幅が一気に広がったので楽しさの方が上回りました。

林

楽しく学べたんですね。プログラミングを学ぶのは勉強という感覚ですか?それともゲーム感覚?

Tsumugiさん

どちらかといえばゲーム感覚だと思っています。

Tsumugiさん

僕自身、勉強はあまり好きではなくて、勉強だと思うとやる気を失ってしまいます。一方で、面白いと思っているものなら他人に言われなくても勝手にやるし、打ち込める気がしています。

林

このクリーチャーはうろこが均一ではなくて、1枚1枚違いがあるんですね。

Tsumugiさん

フィクションだからといって現実のものを全く見なくていいというわけではなくて、現実にあるものから学んでCGに落とし込みたいと思っているんです。

林

プログラミングだけできればいいというわけではないんですね。

Tsumugiさん

解剖学の本を読んだり、YouTubeで動物の骨格を研究している方の動画を見たりして、前提となる知識を付けるようにしています。

林

Tsumugiさんは今後どういう活動をしていこうと思っているんですか?

Tsumugiさん

フルCGで映画作品を作ってみたいと思っています。映画を作るとなると音響や脚本を誰かに頼むことになりますが、自分とは違う道を歩んできた人と仕事をするということに興味があります。

林

ぜひその作品を見てみたいですね。もうすでにできてしまいそうな気もするけど、映画を作るのに自分にはまだ足りていないと思うところはありますか?

Tsumugiさん

今は映像を作るのに熱中し過ぎていて、自分の世界しか見えていない自覚があります。もっと視野を広げたいと感じています。

林

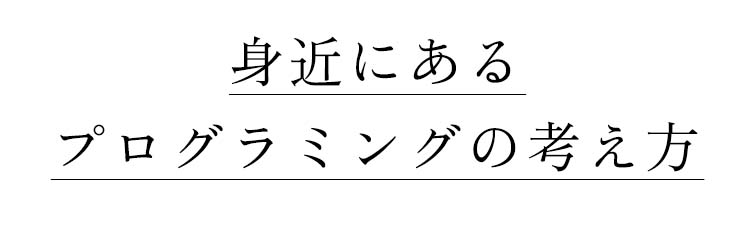

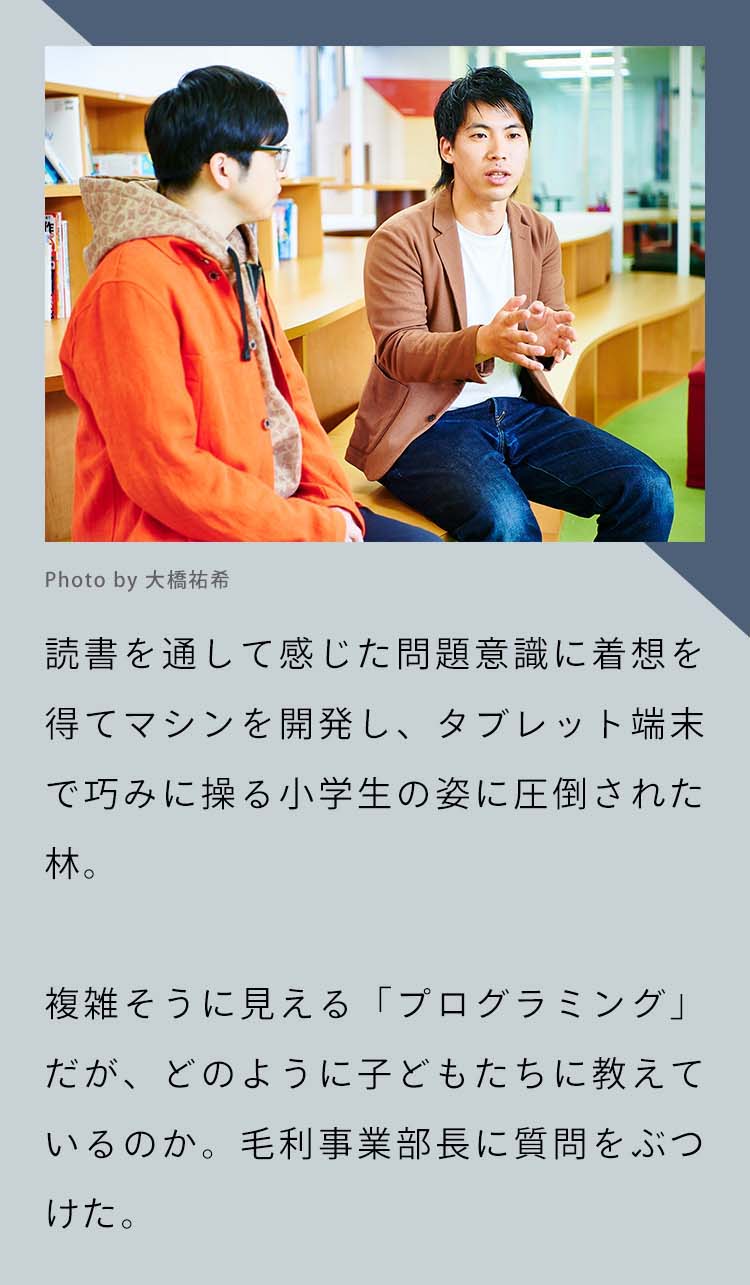

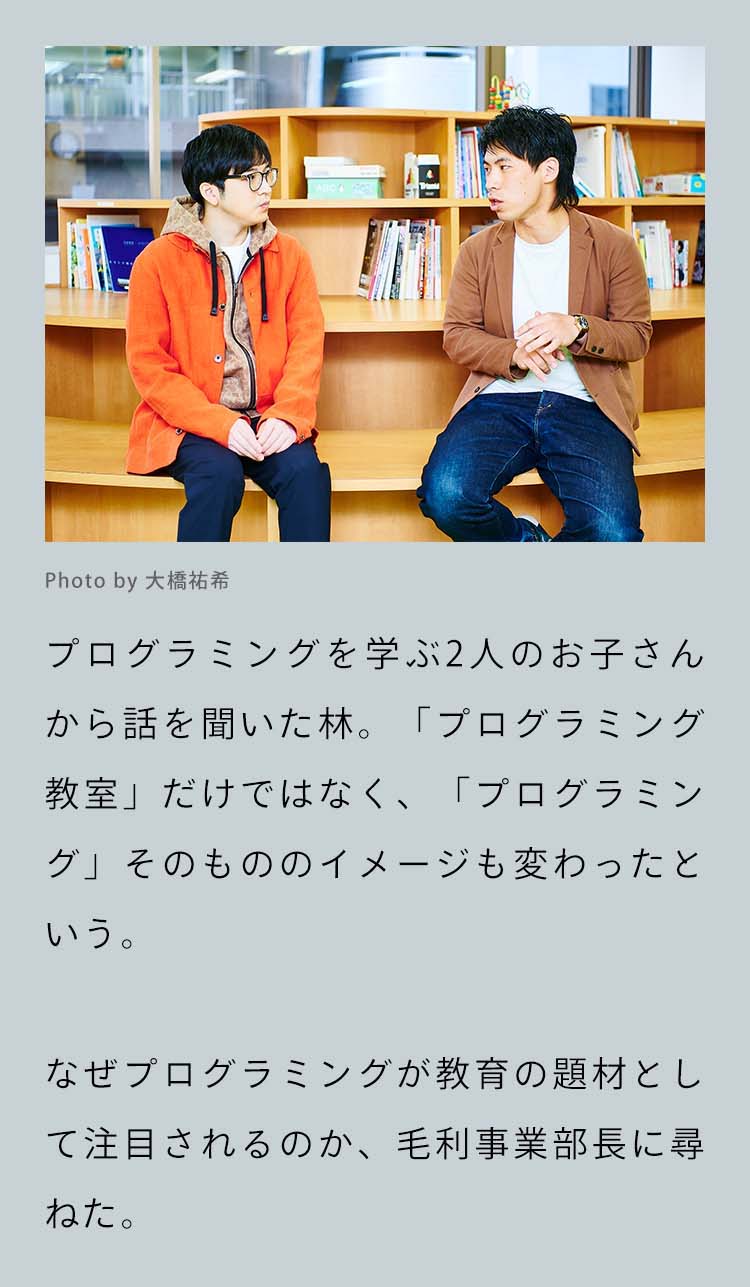

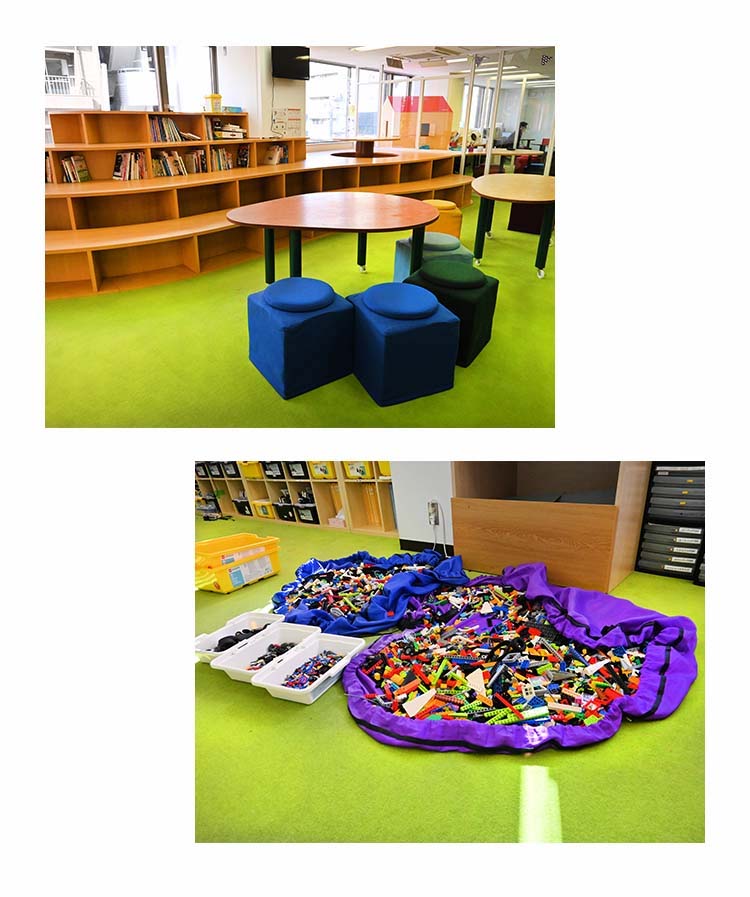

プログラミング教室というと、もっとパソコンの画面に向かってカタカタ文字列を打ち込んだり、コードを暗記したり、緊張感のある空間をイメージしていましたが、ここはポップな室内で驚きました。

毛利事業部長

心掛けているのは「遊び場」のような環境です。

林

よっしーさんの作品の背景にある問題意識や、Tsumugiさんの作品の映像美。2人ともすごくよく練って考えているし、作られたものも実際すごい。

でも作る過程を聞くと、実はシンプルなものを積み上げた単純な構造だということが分かりました。

毛利事業部長

プログラミングは一つの正解があるわけではないので、それぞれのやり方でやればいいというのも一つの特徴です。

難しそうだという印象を払拭してもらえたらうれしいです。

授業の様子

林

お子さんたちは、楽しいから、好きだから作品作りに没頭しているというのが伝わってきました。

Tsumugiさんはプログラミングを通じて、他の分野にも興味が広がっているようでした。

毛利事業部長

私たちは、「子どもが夢中になれる瞬間」をどうやってつくるかを常に考えています。

毛利事業部長

例えばモーターの動きを学んでほしいときに、車が好きな子には車の教材を、猫が好きな子には猫の教材を使ってもらいます。

本当に興味があるときって、集中力も記憶力も倍になると思っているんです。

林

僕もそういうところがあります。お子さん一人一人に合わせた夢中になれるテーマを用意できるのがプログラミングの強みですね。

毛利事業部長

できなかったから「苦手だ」とか「ダメだ」とか思うのではなくて、みんながそれぞれの形でプログラミングを好きになってほしいんです。

林

僕もプログラミングができたら仕事に生かせそうだと感じることがあります。自然とスキルが身に付いていれば、プログラマーにならなくとも子どもたちの今後の人生でも役に立ちそうです。

毛利事業部長

仕事にも生活にも、プログラムはあらゆる場面で入ってきています。

毛利事業部長

プログラミングを通して「何でも作れる」という感覚になってもらう。

価値観が多様になって、色々な正解がある世の中で、自分で正解をつくっていく、自分で幸せのあり方を考えていく、その素地にしてもらいたいのです。

林

プログラミングは世の中を便利にして、人を幸せにする手段の一つなんですね。

毛利事業部長

最後に私からも質問させてください。「クイズ作り」というある種の物作りを仕事にされている林さんは、子どもたちが成長する中でどういう力を伸ばすべきだと思いますか?

林

クイズ作りをする中で意識しているのは、受け手側の目線です。面白いと思って出したクイズも、出す場所を間違えれば反応がよくありません。

クイズを作る段階で、正解してどういう感情になってもらいたいのか、どういう驚きを与えたいのかということを一歩引いて考えるようにしています。

林

受け手がどう捉えるかというところに考えが及ぶと、もっと魅力的な作品が生まれるのではないでしょうか。

毛利事業部長

ありがとうございます。大変参考になりました。今日はプログラミング教育について知っていただきましたが、いかがでしたか?

林

プログラミング教室では、子どもたち自身は「勉強している」という感覚はないのにスキルを身に付けている様子が、僕にとっては新鮮でした。

プログラミングを心から楽しんでいるのが伝わってきて、「難しいもの」だと思っていたプログラミング学習のイメージが変わりました。本日はありがとうございました!

・大豆で作ったカルビって美味しいの?東大卒タレント・林輝幸が"次世代フード"を直撃

・アナタの服が生まれ変わる!東大卒・林輝幸が体験、ファッションをもっと楽しむ注目サービス