新進気鋭の若者の話を聞いているようだった

今回は連載2回目ですが、早くも番外篇として、2019年9月27日にネプラス・ユーというマーケティングカンファレンスで行われた「LEGEND SESSION 時代を動かしたベストCMに学ぶ 心を動かすクリエイティブの本質」と題されたセミナーついてお伝えします。

登壇したのは、小田桐昭さんと杉山恒太郎さん。お二人とも、CM界の正真正銘の巨匠、レジェンドです。お二人が手がけた数限りないテレビCMの中でも、小田桐さんは、国鉄(JR)のディスカバー・ジャパンやフルムーン、さらに東京海上(損害保険)のビリヤード“危険がいっぱい”、杉山さんはサントリーローヤル(詩人ランボーシリーズ)やピッカピカの一年生(小学館)、“セブンイレブンいい気分”などが特に有名です。

司会進行は、近山知史さん(TBWA\HAKUHODO)が務めました。お二人に比べたら随分と若いクリエイターで、たぶん、半分くらいの年齢でしょう。まったくの一般論ですが、この手のレジェンド・トークは、時に退屈なことがあります。自慢話や昔話に終始して、学びや刺激に欠ける場合があるからでしょう。しかし、このセッションは、違いました。まるでいま上り調子で大活躍中の、新進気鋭の若者の話を聞いているようだとも感じました。

今回はこのレジェンドセミナーについて、お二人のお話を正確に再現するというよりは、僕の耳に聞こえて来て、僕が刺激を受けたことを中心に報告します。

近山 知史

TBWA\HAKUHODO エグゼクティブ・クリエイティブディレクター 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。2003年博報堂入社。2010年TBWA\CIAT\DAYで海外実務経験を経て2011年よりTBWA\HAKUHODOで現職。CMプランナー出身であることから特に映像コンテンツを得意領域としているが、マーケットデザインからコンテンツ制作まで領域は多岐にわたる。カンヌライオンズゴールド、アドフェストグランプリ、ACCグランプリなど国内外で受賞多数。2015年クリエイターオブザイヤー・メダリスト。2016年キャンペーンアジアクリエイティブオブザイヤー受賞。

ずっと謎だったサントリー“ランボー”CMの謎が解けた

お二人が交互に過去のベストCMを取り上げて語り合うというスタイルで進んだこのセッション、最初に取り上げられたのは、サントリー・ローヤルの「ランボー、あんな男、ちょっといない」というテレビCMでした。杉山さんが手がけたものです。

このテレビCMは、大変に思い出深い1本です。1983年、僕が駆け出しのコピーライターだった頃にオンエアされ、まさに衝撃を受けました。なによりも、一体全体どういったプレゼンがなされ、クライアントはどんなロジックでこの不思議な提案にOKを出したのか。そのプロセスについて、まったく想像がつきませんでした。その謎は以来ずっと続いていたのですが、このセミナーを聞いてやっと解けました。

杉山さんによれば、プレゼンどころかアイディアの発想そのものが、大変に左脳的に順番を追ってなされた、と言います。対象となったのは5000円という高価なウィスキーで、当時酒屋の奥の棚に鎮座していたそうです。それを店の前の方に出してもらえるインパクトのあるテレビCMが欲しいというオリエンでした。

杉山さんは、こう考えます。500円の安いウィスキーの酔いと「5000円の酔い」は違うはずだから、「5000円の酔い」を描こう。そして、酔いを一番知っているのは芸術家で、その中でも一番酔っているのは詩人ではないか。

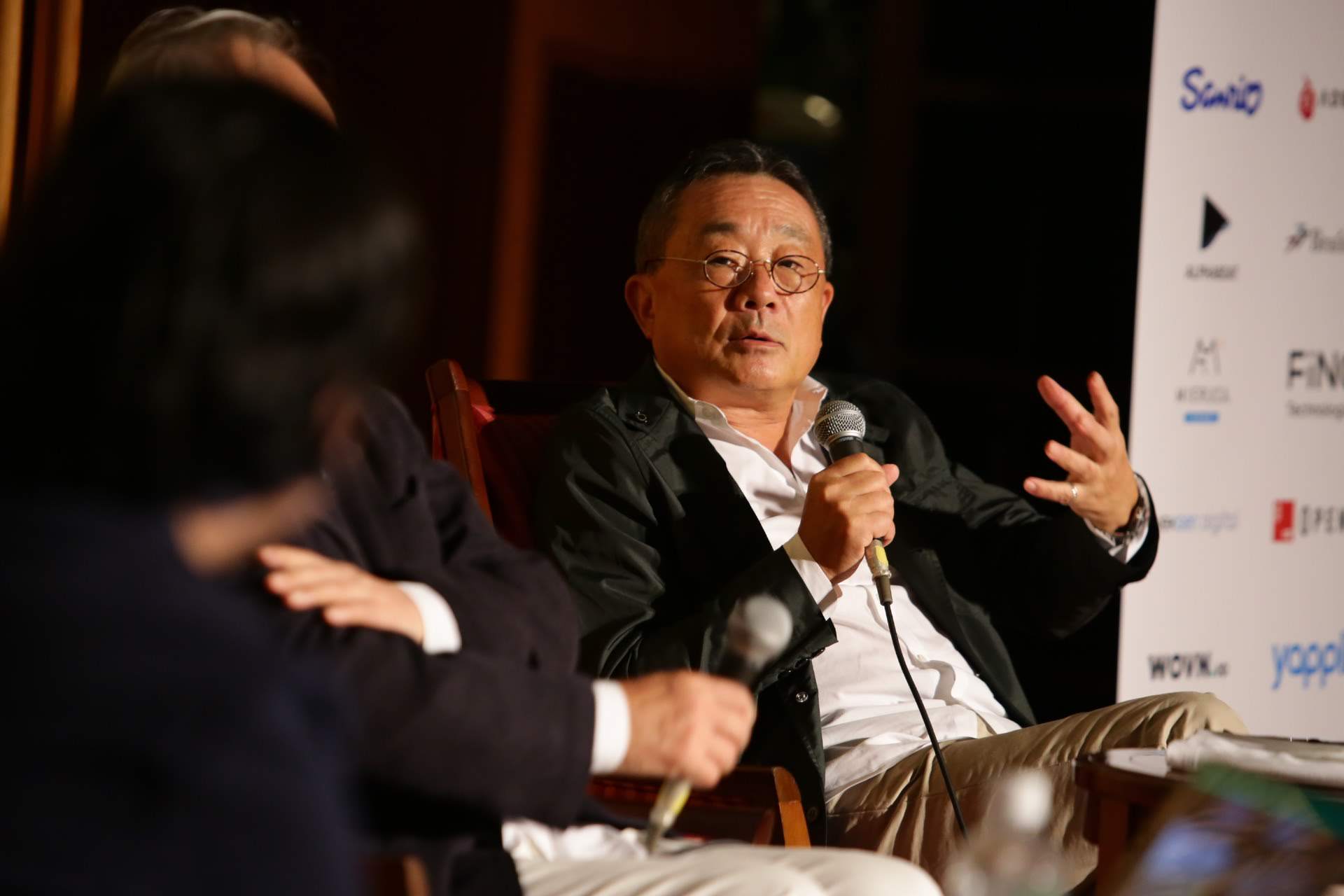

杉山 恒太郎

ライトパブリシティ 代表取締役社長東京都生まれ。立教大学経済学部卒業後、電通に入社。 クリエーティブディレクターとして活躍。1999年よりデジタル領域のリーダーとしてインタラクティブ広告の確立に貢献。電通取締役常務執行役員を経て、2012年4月ライトパブリシティへ 移籍。2015年4月より現職。2017年経済同友会加入。 カンヌ国際広告賞 国際審査員、大阪芸術大学客員教授。 主な作品に、小学館「ピッカピカの一年生」、セブインイレブン「セブンイレブンいい気分」、サントリーローヤル「ランボー」、ACジャパン「WATER MAN」他、国内外の広告賞受賞多数。2018年第7回クリエイターズ殿堂入り。

また、「酒を売るな、文化を売れ」というサントリーの伝統の中で、開高健や山口瞳など文学畑の高名な先輩と同じ土俵で戦うのではなく、音楽なかでもロック的な表現をしようと考えたと言います。

こうしたロジックを隠し持ちつつ、当時世の中に衝撃を与えたこの大人気作品は、出来上がったわけです。

マクルーハンのメディア論をヒントに表現を暗中模索

小田桐さんは、自ら手がけたディスカバー・ジャパンについて「当時エコノミック・アニマルと呼ばれ自分を見失っていた日本人に対する、“ディスカバー・マイセルフ”という呼びかけでもあった」と明かし、ビリヤード“危険がいっぱい”について「明るく災害を描いて欲しい、というクライアントからの難しい要望に対して、頭を使ってエンタテイメントにすることで応えた」と語りました。

さらに僕の記憶に残ったのは、大橋巨泉ハッパフミフミ(パイロット万年筆)について語った、次のような部分でした。

小田桐 昭 小田桐昭事務所

電通入社以来約40年間、松下電器、国鉄、東京海上、資生堂、トヨタ自動車、サントリーなどのクリエイティブディレクションに従事。数度にわたるカンヌ広告祭での金賞・銀賞、IBA部門賞、CLIO賞、ACC(全日本CM放送連盟)グランプリなど、国内外で300以上の広告賞を受賞。イラストレーターとしても活躍、児童書の挿絵では読売児童文学賞や野間児童文学賞受賞に関った。東京アートディレクターズクラブ(AIDS)は、本人のアニメーションでカンヌ公共広告部門金賞に輝く。ACC杉山賞受賞。ACC会長賞受賞。ACC鈴木CM賞受賞。日本宣伝大賞山名賞受賞。ACCクリエ―ターズ殿堂。ADC殿堂、ADC、NYADC会員。金沢市立美術工芸大学客員教授。元オグルヴィ&メイザー・ジャパン(株)共同会長チーフクリエーティブオフィサー。

ハッパフミフミは当時、“ナンセンスCM”として大人気となったもので、正直いま見ても、よく意味の分かるCMではありません。

「CMをどうやってつくるか暗中模索していた頃、 “メディアが変われば人の理解も変わる”といったマクルーハンのメディア論を勉強して参考にしていた。つまり、伝統的な文字による説得ではなく、新しいテレビ的な説得があるはずだ、と考えた。意味が分からなくても相手の心が動くこともあるのではないか。“分からないこと”と“面白いこと”が両立するのではないか、という当時の電通のCMプランナーたちの実験だった」

また、杉山さんは“ピッカピカの一年生”に関して、「ビデオという当時の最新テクノロジーを使ったからこそ実現できたCMだ。フィルムカメラだと子どもたちは自然にふるまえない。ビデオ撮影で脇のモニターで自分たちの姿が確認できるから、子どもたちの素晴らしい表情が撮れた」と語りました。

レジェンドは、天から何かが勝手に降って来る生まれつきの“天才”なのではなく、勉強し、暗中模索し、必死に考え、左脳も駆使し、従来のものとは違う立ち位置を求め、最新テクノロジーをいち早く使っていたのです。

つまりは、今の若い皆さんと同じ“チャレンジャー”だったわけです。「最も良くチャレンジした人」が結果的にレジェンドになった、と言ってもいいかもしれません。

最後に、お二人が現役世代に向けて述べた一言を、ご紹介しましょう。

まず杉山さん。「歴史の中には、山のようにアイディアがある。これを学ばない手はない。スティーブジョブズも言っているが、本当に新しいものは、歴史の中からしか生まれない」

そして小田桐さん。「自分たちの現役時代は、世の中どうやって動かそうかと、チャレンジし“たくらみ”続け、そしてそのことにワクワクしていた。そうした大きな冒険心、大きな野心が失われつつあるのではないか。それではつまらない」

レジェンドお二人のお話は、まさしく学びの宝庫と言えました。