今回はIBMが1970年代に築いた業績をたどっていく。まずはWatson親子辞任後の経営についてだ。Watson Jr.氏の引退にともないCEOの座に就いたのは、T. Vincent Learson氏である。

画像の出典は、IBM Archives

Learson氏を推したのはWatson Jr.氏と、System/360の開発プロジェクトのシニアマネージャーだったFred Brooks氏で、Learson氏の存在がSystem/360の開発の成功の原動力だったから、というのがその理由である。

ただLearson氏がCEOの職に就いていたのは、1971年6月~1973年1月の実質1年半ほどにすぎず、後継はIBMのデータ処理部門を率いていたFrank T. Cary氏が務めることになった。

画像の出典は、IBM Archives

Cary氏は最終的に1981年までCEOを、会長職を1983年まで務めているが、この間にIBMの売上はうなぎ登りとなった。その原動力が、System/370である。

==1970年代のIBMを牽引した

System/370==

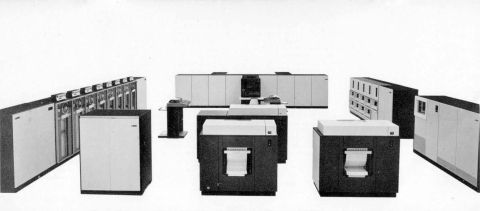

System/370は1970年6月に発表になった。もっとも最初に発表されたSystem/370 Model155とModel 165、Model 195はまだSystem/360の延長というか、過渡期のモデルという感じである。実際System/360用のOS/360を動かすこともでき、またSystem/370の最大の特徴となった仮想記憶(IBMの用語ではVirtual Storage)には対応できないといった問題もあった。

画像の出典は、Ed Thelen's Nike Missile Web Site内の“Facts and stories about Antique (lonesome) Computer”

とはいえ、IBMの説明によればSystem/370 Model 155の内部演算速度はSystem/360 Model 50の3.8倍、I/Oデータチャネル(Block Multiplexor Channel)のデータレートは名目2倍、実質4倍になっているとされ、System/370 Model 165はSystem/360 Model 65の2~5倍高速、とされており、System/360を導入したユーザーの手頃なアップグレードパスとなった。System/370 Model 195は当時のIBMで最もパワフルなシステムとされていた(*1)。

この最初の製品の発表の後でIBMが投入したのがVirtual Storageこと仮想記憶である。System/360は24bitのフラットなアドレスであったが、System/370では最終的にこれを31bit(*2)に拡張したが、この際に単にアドレスを拡張するのでなく、物理アドレス(Physical Address)と論理アドレス(Logical Address)を導入。ソフトウェアから見れば論理アドレスが見えるが、実際はそれが適当な物理アドレスにマッピングされるという形での実装となった。

仮想記憶を実装した理由は、既存のSystem/360上で動くアプリケーションが24bit環境に強く依存しており、一方で発売から10年もたつと24bitアドレスではメモリー量が足りない(個々のアプリケーション単体は24bitアドレスで十分だが、システム全体では24bitでは足りない)というニーズが出てきたことだ。

そこでまず物理アドレスは31bitに拡張し、アプリケーションから見える論理アドレスは24bitのままにしながら、OSは31bitアドレスを扱えるようにする。次いで、アプリケーションの31bit対応を進めてゆくという形で移行を図るためには、どうしても仮想記憶のメカニズムが必要だったということだ。

(*1) IBM Archivesによれば“computer's ability to process instructions at the rate of one every 54-billionths of a second.”(プロセッサーの処理性能は1命令を540億分の1秒で実行する)とあるのだが、さすがにこれは数字が間違っている気がする。

(*2) なぜ32bitにしなかったのかは諸説あり、どれが正しいのか筆者にも判断できなかった。

==System/370を仮想記憶に対応できるよう改修

あわせてトランジスタから集積密度の高いICに移行==

仮想記憶の技術は、“System/370 Advanced Function”として1972年8月に発表された。先に書いた通りSystem/370 Model 155/165/195はそのままではこれに対応できない。そこで仮想記憶に対応できるよう改修したSystem/370 Model 155-II/165-IIというモデルが企画され、最終的にModel 158/168として後追いで発売されている(Model 195にはなし)。

もっとも、System/370 Advanced Functionではまだ仮想記憶を導入した「だけ」で、物理アドレスは24bitのままである。この仮想記憶のメカニズムはDAT(Dynamic address translation)という名称がついていた。

これが1981年10月に登場したIBM 3033とIBM 3081では“Extended Real Address”として物理アドレスを26bitに拡張し、さらに1983年に登場したS/370-XA(System/370-eXtended Architecture)でやっと31bit対応が完了している。

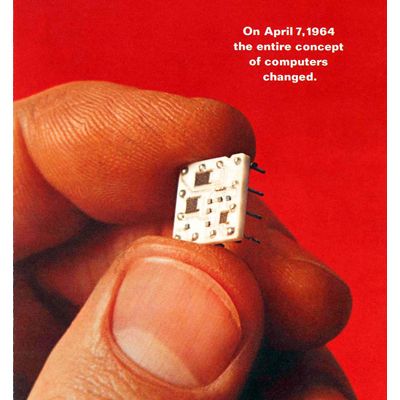

ハードウェア構成という観点では、一部ICを利用した機種もあったが、基本トランジスタベースだったSystem/360に対し、System/370ではICが利用され始めた。もっともSystem/360でも、途中からSLT(Solid Logic Technology)なる集積パッケージが利用されている。今から見れば非常に集積密度の低いICということになる。System/370ではこの集積密度をずっと上げた、IBM MST(Monolithic Systems Technology)が採用されている。

画像の出典は、“Vintage Computer Chip Collectibles, Memorabilia & Jewelry”

画像の出典は、“Vintage Computer Chip Collectibles, Memorabilia & Jewelry”

当初はMSTのモジュール1つあたり6つほどの回路が組み込まれていたが、最後の方になると40回路ほどを組み込んだモジュールも出ていたそうで、これにより回路の高密度化や高速化、製品の安定化などが図られた。もっとも素子そのものはまだバイポーラトランジスタがベースなので、それなりに消費電力も多く、それほど高速というわけでもなかった。

DATを搭載したラインナップはローエンドがModel 115/125、ミッドレンジがModel 135/138/145/148、ハイエンドがModel 158/168となり、これで1977年までを戦うことになる。戦う相手はAmdahl Corporationであって、絶対性能あるいは性能/価格比ではAmdahl Corporationのマシンの方が若干ではあるが上だった。これは連載439回に書いた通りだ。

ただ経営面で見ると、ほぼ5年で2倍という売上をこのSystem/370の時代で維持しており、Amdahl Corporationを圧倒している。成長具合で言うなら、1970年には実質売上が0だったのが、1977年には3億2100万ドルを売り上げたAmdahl Corporationの方がもちろん凄まじい。

IBMのSystem/370時代の売上

1965年 37億5000万ドル

1970年 75億ドル

1975年 144億3000万ドル

==低価格帯のラインナップを増やし

顧客を確保==

さて、IBMはSystem/370と名称のラインナップはModel 168が最後になり、1977年に発表された後継製品はIBM 3031/3032/3033となった。

内部構造はSystem/370世代の延長にあるものの、プロセッサー内部のパイプライン化や素子の高性能化、メモリーのインターリーブ化などで大幅に性能を引き上げており、3031はSystem/370 Model 148比で2~2.5倍、3032はSystem/370 Model 158-3比で2.5倍~3倍、3033はSystem/370 Model 168-3比で1.6~1.8倍の性能を出すに至っている。

特にハイエンドの3033に関しては、1978年にはマルチプロセッサー化、1979年にはAttached Processor Complex(要するにベクトル演算用のコプロセッサー)を発売するなど高性能化が著しいが、これはもうAmdahl 470V/6への対抗であるのは明白である。

IBM 303xはハイエンド機種であるが、続いて1979年にはローエンド~ミッドレンジ向けにIBM 43xxシリーズを投入する。まず発表されたのがエントリーモデルのIBM 4331とミッドレンジモデルのIBM 4341で、前者がSystem/370 Model 115のほぼ4倍、後者がSystem/370 Model 138の3.2倍ほどの性能になる。

画像の出典は、IBM Archives

ちなみに価格は、先のIBM 3033の基本システムが48ヵ月リースの場合で月額7万400ドルからだったのに対し、IBM 4331は基本構成24ヵ月リースの場合で月額1585ドルからと猛烈に安く、IBM 4341でも同じく24ヵ月ローンで5975ドルからとされた。

IBMの(Amdahlにはない)強みは、こうした低価格帯のラインナップが厚いことで、一般論的に言えばハイエンドの顧客からの売上よりも、こうしたローエンド~ミッドレンジの顧客からの売上の方が総額では大きくなる。

利幅が少ない、ハイエンドの顧客ほどのインパクトがないなど、問題がないわけではないが、こうしたローエンド~ミッドレンジの顧客が将来はハイエンドに移行してくれる可能性もあるわけで、この市場がIBMの強さの源泉だったのは間違いない。

結果として1980年の売上は262億1000万ドルと、またもや5年前のほぼ2倍を達成することになる。1983年には、IBM 4331の3倍の性能を持つ、やはりローエンド向けのIBM 4361と、IBM 4341の9倍(!)の性能を持つIBM 4381も追加されており、既存のユーザーのアップグレードが進むことになった(余談だが、このIBM 4381のみS/370-XA対応である)。

System/370の後継機を次々と投入

System/370シリーズはこの後も続く。先ほども名前が出てきたが、1980年にIBM 3081が発表される。これはIBM 303xの後継となるハイエンド機種であるが、ここで物理アドレスの26bit化が実現される。内部にはLSI(大規模集積回路)が全面的に採用されることになった。

ベースモデルはIBM 3081 Model Dで、これが5MIPSほど。Model Kが6.5~7MIPSほどで、Model Gがこれをさらに上回る、とされた。マルチプロセッサー構成も当初から用意されており、IBM 3033のほぼ倍の性能を実現した。

ちなみに発表当時はIBM 3081は“Extended Real Address”対応ということになっているが、1983年にOS側の対応が終わったことでS/370-XA対応の、31bit物理アドレス対応ということになっている。

IBM 3081のプロセッサー性能を高め、「最高速の単一プロセッサー」を搭載したのが1982年5月発表のIBM 3081、逆に4プロセッサーを搭載してシステムパフォーマンスを最高にしたのが1982年9月発表のIBM 3084である。(次回に続く)

外部リンク