伊藤美誠は一瞥すると、短くうなずいた。動じる様子はない。同じことを考えていたようだ。

その手が何を伝えているのか、すぐに分かった。

長い戦いに終止符を打つ直前。2人の関係性を象徴するような、一瞬のコミュニケーションだった。

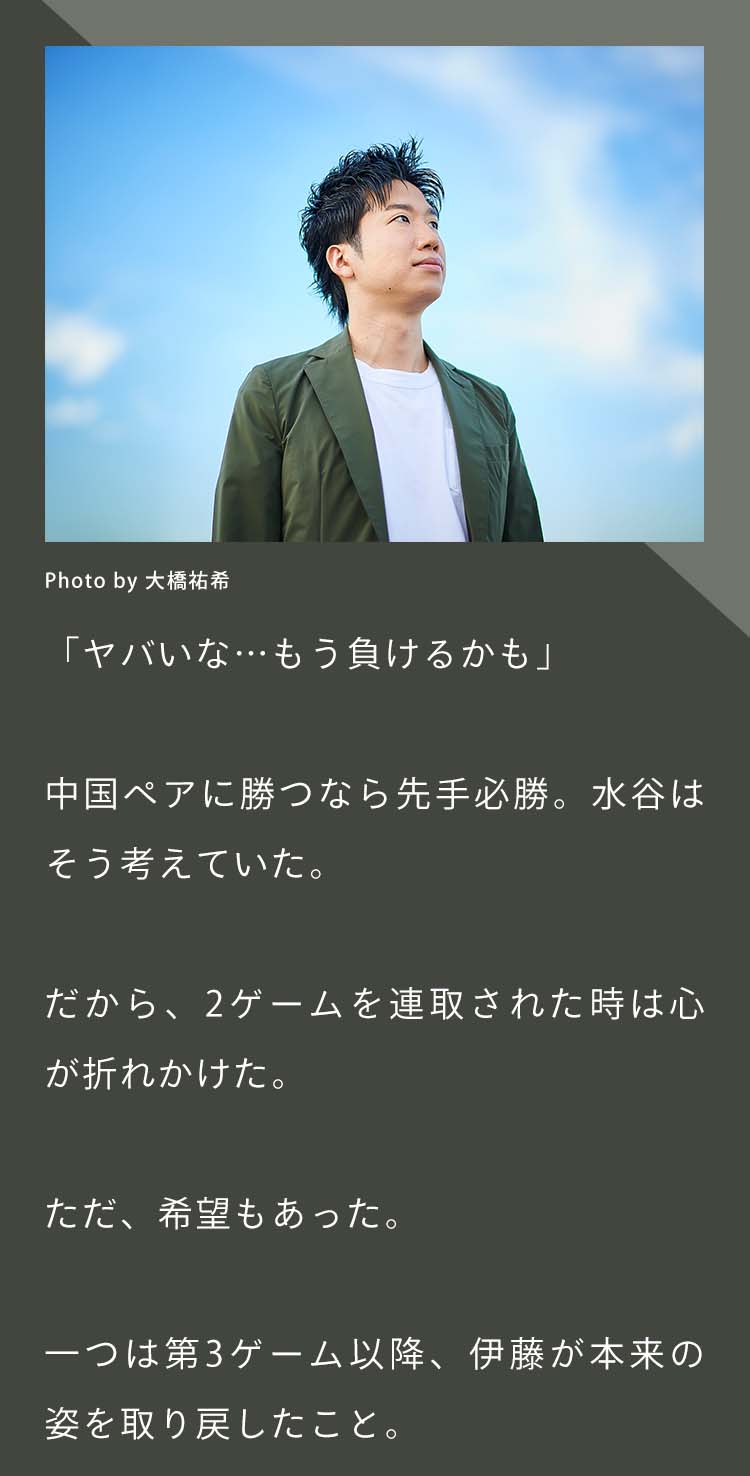

「さっき見たんですよ。いつLINEしたかなと思って。8月から一回もしていなかったです」

カーキのジャケットを着た水谷は、そう言って笑った。

普段から話すことも、連絡を取ることもほとんどない。東京2020オリンピック・パラリンピックが1年延期になると決まってからもそうだ。

ある日のこと。スマートフォンが伊藤のメッセージを知らせてきた。

「練習しっかりやってる?」

苦笑しながら「やってるよ」と返した。これが唯一のやり取りだったと記憶している。

静岡県磐田市出身で子どもの頃からの仲。ひと回り近く年上の水谷にとって、伊藤は5歳くらいから時が止まっている。

「小さい子どもに接するような感じになってしまうので、お互いなんかギクシャクしちゃうというか。恥ずかしいというか」

ただ、前から感じていたことがある。

「僕たちが組んだら最強なんじゃないか」

ともに世界と渡り合える実力を持ち、世界卓球ではそれぞれがダブルスでメダルを獲得した経験もある。そこに昔から知っている間柄だからこそ出せるコンビネーションが加わる。

「普通のペアっていうのは、精神的な部分でかみ合わないことが多いんですよね。気を使いますから。自分がミスしたらパートナーの足を引っ張ってしまう、もしくは自分がやらなくてもパートナーがやってくれるというふうに任せてしまう。いろいろな感情が入ってしまうので」

"じゅんみま"とも"みまじゅん"とも呼ばれる2人には、それが全くない。

一度コートに入れば、ぎこちなさは消える。純粋に尊敬するアスリートとして、率直に向き合うことができた。

目指すのは勝利のみ。そのために必要のない配慮は迷わず捨てられる。そもそも気遣いという概念すらないのかもしれない。

それくらい互いを理解し、信じているから。

最終ゲームで2-9と追い込まれ、伊藤から闘志が消えていくのを感じた。逆転するのは現実的ではないが、「せめて言葉だけでも強気で」とポジティブに接した。

じわじわと点差を詰めても、声を掛けるのをやめなかった。

「"諦めるな"とか"もう1本"とか、精神的な部分に入っていくことをあれだけ言ったのは初めてでした」

伊藤が諦めかける瞬間を見た水谷は、パートナーの目に光が戻ってくるのも敏感に感じ取っていた。

「彼女の顔を見ればもう一発で分かります。8-10まで詰めた時は明らかに"逆転してやるぞ"という強い顔になっていました」

16-14で決着した。1ゲーム11点制だから、どれだけの接戦だったかが分かる。

最後のサーブを放った伊藤は、目に涙を浮かべて言った。

「こんなに諦めてないジュンは初めて見た!」

「いや〜、いっつも諦めてないんだけどね」

勝利の余韻に浸りながら、2人は笑い合い、すぐに次へと目を向けた。

台湾との準決勝は、同じ日の夜に組まれていた。卓球代表チームの車で合宿所に戻ると、仮眠を取ったり食事したりしながら過ごした。

水谷によれば、伊藤はその車に乗ることはなく、練習へと向かったそうだ。

次に2人が顔を合わせるのは台湾戦直前のウォーミングアップだった。

「その日に準決勝があったのはありがたかったですね。準々決勝を大逆転で乗り越えて、すごく興奮しているんですよね。あとは信じられない気持ち」

「一回負けたと思って開き直っているから、気持ちにすごい余裕があるんですよ。そういう状態で夜の準決勝を迎えられたので、確実に相手よりメンタルで優位に立っていたと思います」

その言葉通り、台湾ペアを4-1で退け決勝に駒を進めた。

「伊藤選手が最初の2ゲームですごく調子が悪かったんですけど、彼女のことを信じて粘るというか、そこまで自分がなんとか引っ張ろうという気持ちでしたね」

もう一つは、リードしているはずの相手に緊張の色が見えてきたこと。

「中国ペアのパフォーマンスが崩れてきて、そして顔に動揺が出てきた。"このままいけば勝てるかもしれない"という雰囲気はありましたね」

「中国選手、ビビってるよ!」

第5ゲームのタイムアウト、すでに復調していた伊藤が声を弾ませた。

「そこまで冷静に相手を観察する余裕があるのか」

水谷はそのことに何より驚かされた。

「彼女はいってもまだ20歳でしたからね。それこそ5ゲーム目なんていうのは本当に勝敗を分ける大事な1ゲームなので、相手を見る余裕って普通はないと思うんですね」

「やっぱり相手のことよりも自分のことで精いっぱいなので。そんな中でも中国選手がビビってるからいけるんじゃないかと前向きに考えられるのは、彼女のすごくいいところ」

金メダルまであと1ポイントとなった。この時、水谷の手は伊藤に何を求めていたのだろうか。

「今回のオリンピックでは、その試合で一度も使っていないサーブを勝負どころで出したんですよね。決勝戦の最後の1本もそうですし、準々決勝の最後の1本もそう。ちょうど伊藤選手がサーバーで」

これをモノにすれば歓喜が待っている。そう思えば思うほど、失敗を恐れて安全な選択肢に目が向いたとしても不思議ではない。しかし、相手は中国。こちらが隙を見せれば立ち直りのきっかけを与えかねない。

ここで絶対に決めてくれる。

水谷には確信があった。伊藤がそのサーブをずっと練習していたのを、一番近くで見てきた。

日本代表における混合ダブルスのトレーニングは、シングルスなどの規定練習を2時間半ほどこなした後、ある種フリーの時間に行うという。

大抵、伊藤の連絡で2人の練習は始まった。終わる時間は決まっていなかった。

すさまじい練習量の伊藤と、キャリアを重ねながら自分なりのペースを見つけた水谷。

「一体どこまで続くんだろう」

水谷は思っていたという。それでも、自分から終わりにしようと言ったことはない。

伊藤が納得して次の日を迎えられるよう、目の前の練習だけに集中させたかった。それが金メダルへの最善の道だと信じていたから。

「彼女ならこの場面でもいつもと同じ、自分が求めるサーブを出してくれる。強気のサーブだったんですけど、これで勝負を決めにいくよ、と2人の気持ちが一致しました」

優勝の瞬間のハグは、金メダルという快挙とともにほほ笑ましいシーンとして多くの人の記憶に残っただろう。

そのほんの少し前に行われたのが、冒頭のやり取りだった。

なれ合わず、遠慮せず。飾り気のないコミュニケーションだが、決して無機質なものではない。

妥協を許さぬプロフェッショナルであり、静岡県の小さな街で出会った年の離れた幼なじみ。

そんな関係性だからこそ成り立つ絶妙な距離感が、2人の間にはある。

「間違いなく、僕たちだったから優勝できたと思います」

伊藤について真剣に語る水谷は時折、表情をほころばせていた。