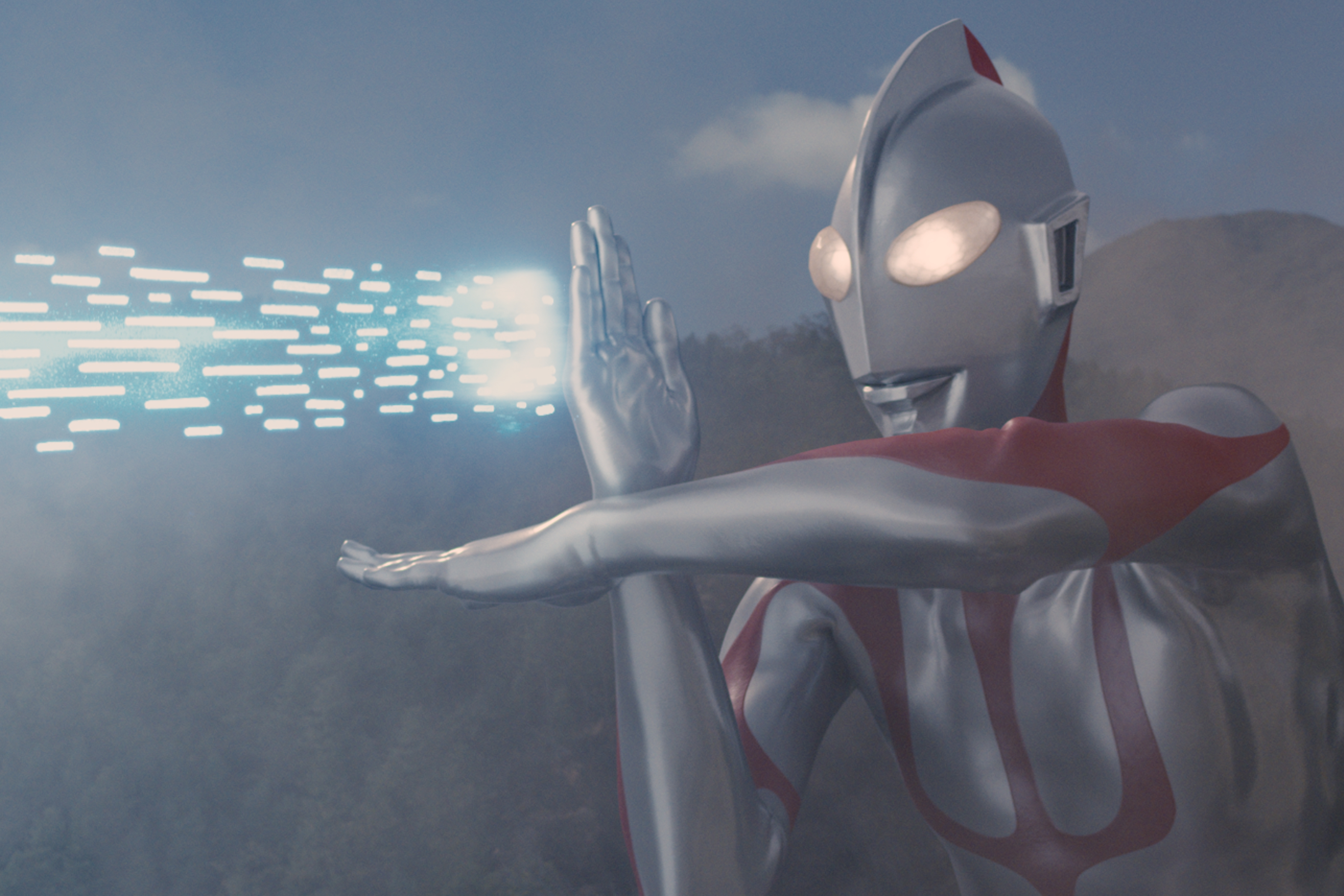

リアリティの中に描いた"ユートピア"。樋口真嗣監督が語る「シン・ウルトラマン」

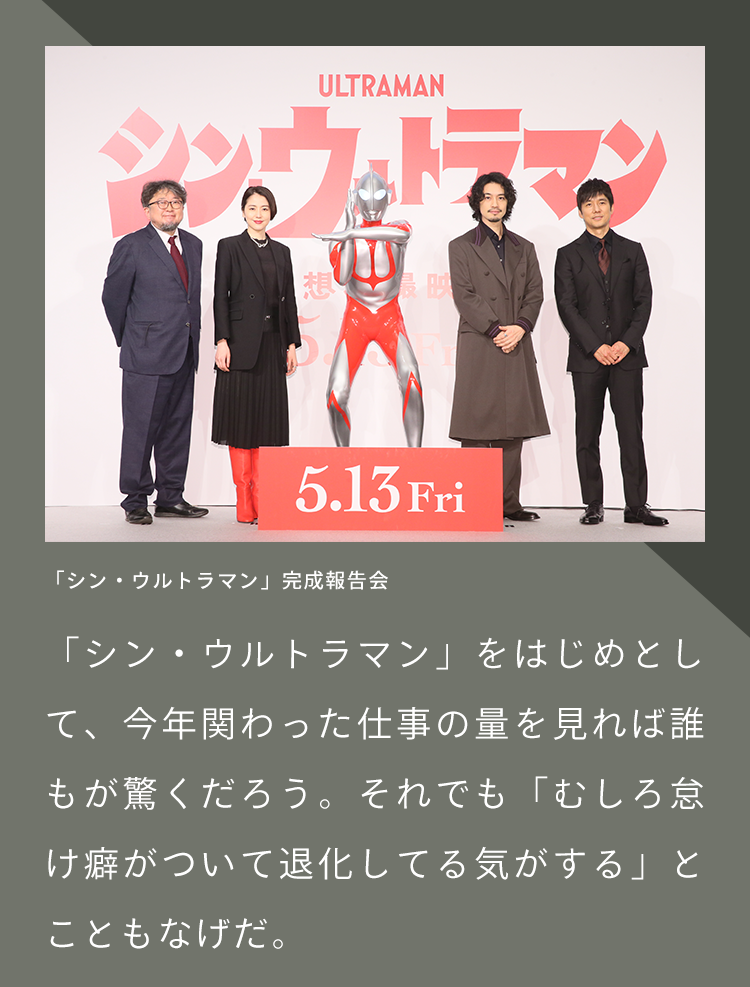

大ヒットを記録した「シン・ウルトラマン」の監督、「仮面ライダーBLACK SUN」のコンセプトヴィジュアル、「Ribbon」の特撮、「サンダーバード55/GOGO」の構成。これらはすべて、映画監督・樋口真嗣氏が手がけたものだ。

数え出したらキリがないほど多岐にわたる今年の活躍を振り返りながら、同作の制作秘話や映像を取り巻く環境の変化など、たっぷりと語ってもらった。

樋口監督

「シン・ウルトラマン」に関しては、今年はもう余韻というか。ちょこちょこ仕込んでたものがドバッと世に出たという感じですね。我々の仕事は農業に似てるんですよ。今村昌平監督もそうおっしゃってました。

──これまで耕してきたものが実を結んで、収穫の年になったということですね。

樋口監督

そういうことですね。

──自分で一から企画し作り上げる映画とは違い、「シン・ウルトラマン」は日本人全員が知っているウルトラマンという存在と向き合わなければならないという側面もありました。監督自身が幼い頃から慣れ親しんだシリーズですし、そのプレッシャーはなおさら大きかったのではないでしょうか。

樋口監督

やりたいかやりたくないかでいえばやりたいし、好きなんだけど、やっぱりやっていくうちに責任は重くのしかかってきましたね。無事公開されて、今のところお客さんに喜んでもらってるようなのでよかったなと。

──興行収入も44.4億円を超えました。

樋口監督

本当にありがたいことです。

──間違いなく大ヒットです。映画に登場するメフィラスによる、日本語の慣用句やことわざの後に「私の好きな(苦手な)言葉です」と続けるメフィラスの特徴的なセリフ回しが「メフィラス構文」としてネットミーム化もしました。

樋口監督

一段高いところから見下している感じのキャラクターなので、一歩間違えるとすごく嫌われちゃう可能性もあったんですよ。山本耕史さんが絶妙なキュートさで演じてくれました。しかも、恐るべきセリフの量なんですよ。ブランコでメフィラスと神永(新二)が話すシーンなんて、ほとんどメフィラスだけ喋ってますから。

──確かに、神永は寡黙な男ですもんね。

樋口監督

舞台経験に裏打ちされた揺るぎなさというか、すごく頼りになりましたね。山本さんでよかったです。

──こういった神永やメフィラスのキャラクターは現場で作っていった部分もあるんですか?

樋口監督

庵野(秀明)の脚本の時点で、言ってしまえばそこに答えが全部書いてあったんですよ。ト書き(動作や行動などの指示)やセリフを咀嚼していけばおのずとキャラクターが見えてくる、精度の高い脚本でした。

──脚本にもうあの「メフィラス構文」があったんですね…!

樋口監督

どういう言い回しでやるかというのは、現場での判断ですけど。でも、あれを怒鳴り散らして演技する人はいないよね(笑)。

──海外の映画祭でも上映されて、監督も現地で舞台挨拶されてましたが、反響はいかがでした?

樋口監督

日本だとまだ感染対策であまり声を出せない中、海外ではもうアフターコロナという感じで大声出して喜んでいて、その反応が懐かしくもありましたね。

冒頭のネロンガが出てくるシーンで、有岡大貴くん演じる滝明久が「透明の意味ないじゃん」って言うだけでドカーンと笑いがおきてました。

──エンディングの余韻も非常に特徴的ですよね。

樋口監督

あれは米津(玄師)さんの歌の力です。「M八七」という曲で全部が昇華されているというか。われわれが作ったウルトラマンの主題歌として、あの曲がうまくハマって映画をきれいに終わらせてくれましたね。

──今作は「ウルトラマンの歌」も流れませんし、誰もがイメージする「シュワッチ」という掛け声も使われていませんでした。

樋口監督

過去に引き戻されちゃって抜け出せなくなるんですよ。観ている人の気持ちがこの映画のストーリーにちゃんと向くようなバランスを探れたらと思っていました。

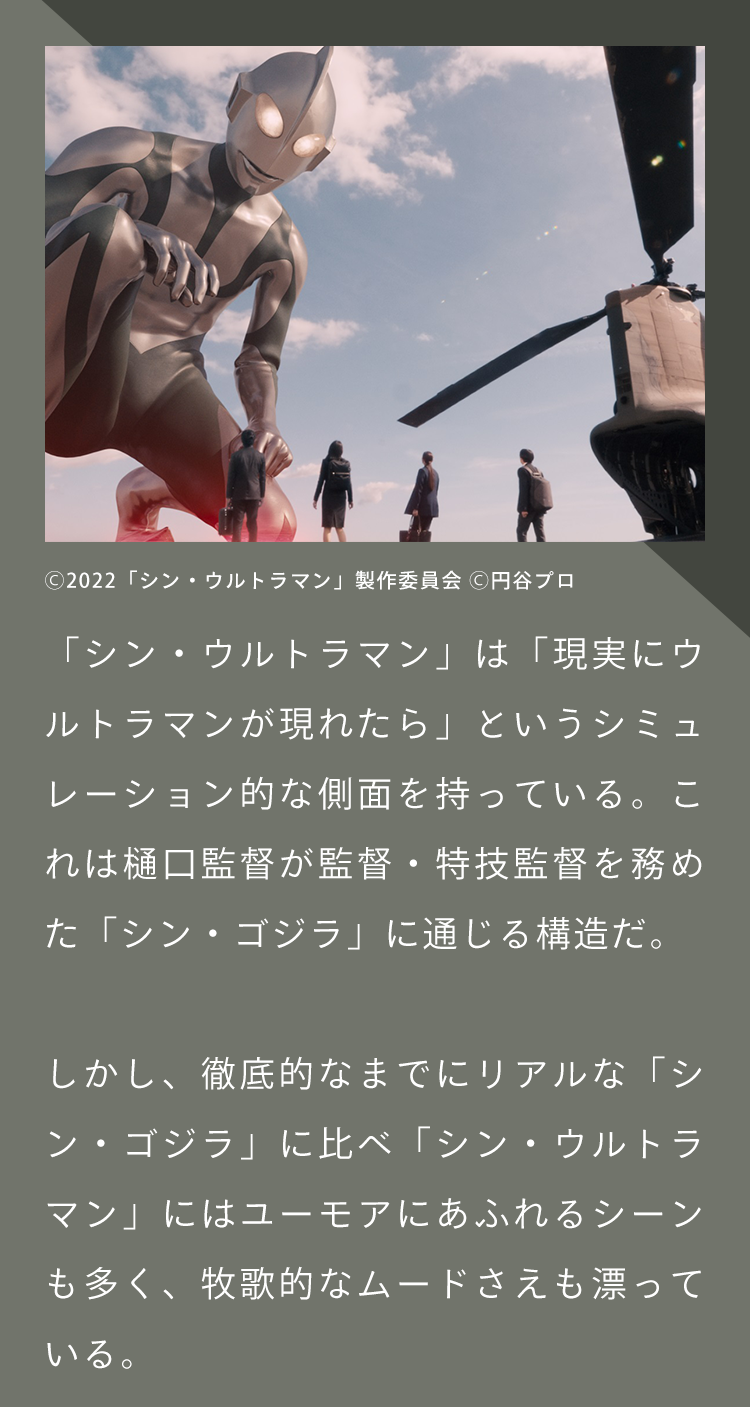

樋口監督

リブートするにあたって、オリジナルの作品が持っている「向き」はそろえるべきだと思ったんです。「シン・ゴジラ」は、「ゴジラ」の一作目と同じく社会に対してシリアスに向き合うべきだったし、「シン・ウルトラマン」は未来に対する希望をみんなが持っている社会というか。

──同じ問題に直面しても心持ちの違いがあるということなんですね。

樋口監督

そうですね。「シン・ゴジラ」は問題に慣れていない人たちが一生懸命頑張る面白さだけど、「シン・ウルトラマン」はプロフェッショナル感というか、場慣れしてるチームの心地良さが出せたらと思ってました。

──改めて「ウルトラマンとは何か」を考え尽くす機会だったと思うのですが、監督にとってウルトラマンの魅力とはなんでしょうか?

樋口監督

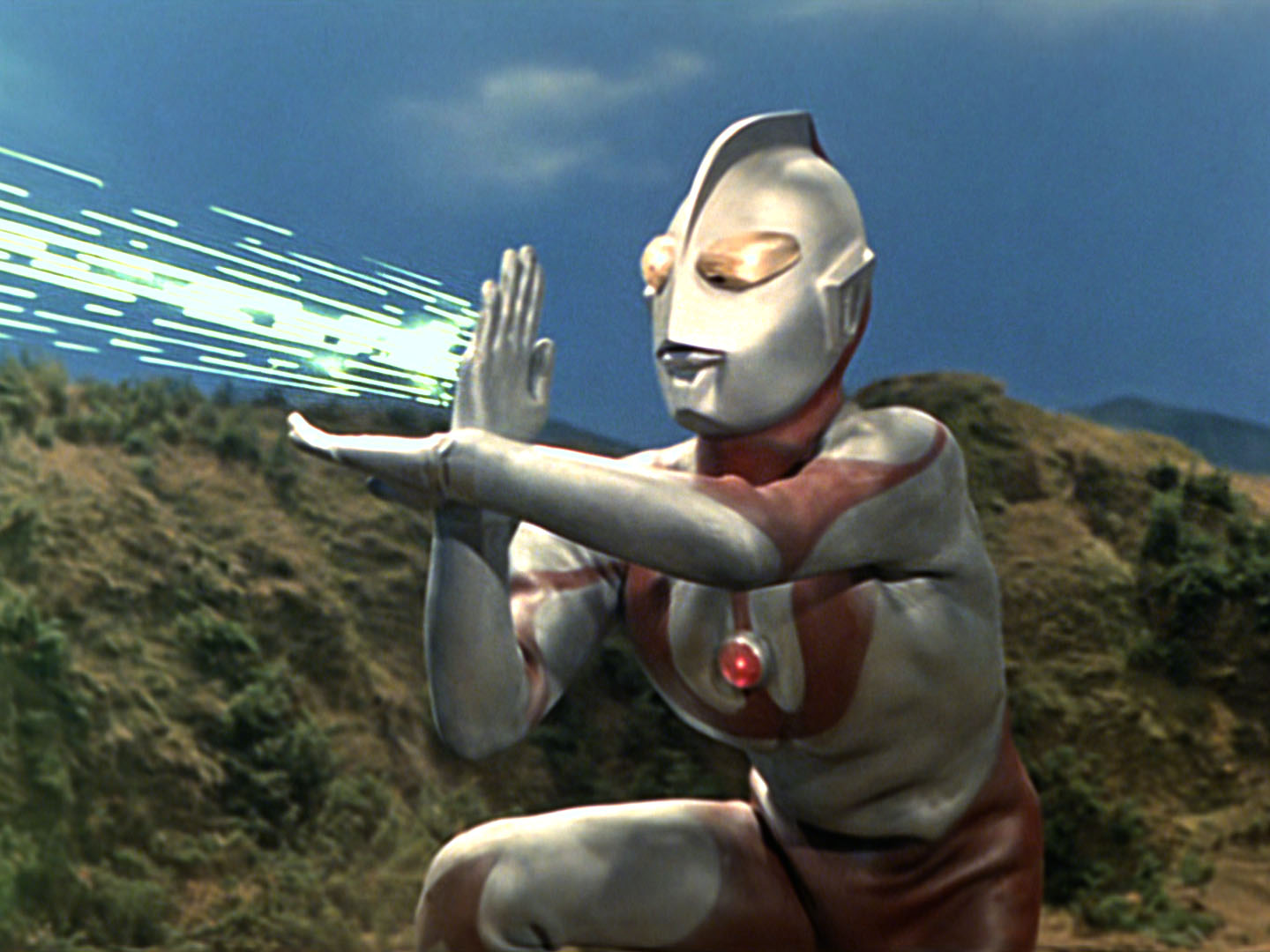

語弊があるかもしれないけど、楽観的なところかなと。初代の「ウルトラマン」が初めて放送された昭和41年の以前というのは、未来や科学を信じられる時代だった。

樋口監督

「ウルトラセブン」になると、ベトナム戦争や日本の学生運動の影響で、世相が変わってるんですよ。もう楽観的じゃいられなくなっている。

だから、結局嘘だったかもしれないんだけど、その一瞬のユートピアのような空気感が「ウルトラマン」には封じ込められているような気がするんです。今の時代がそうとは思えないんだけど、今思うとコロナ禍以前でもあったこの映画の撮影期間が「楽しい未来」を描ける最後のチャンスだった気もします。

──「シン・ウルトラマン」にはテーマとして人類愛を感じたんですが、これも初代「ウルトラマン」に含まれていたものなんですね。

樋口監督

そうだと思いますよ。声高には表現されてないけど、やっぱり愛なんだなっていう気がします。

特に仲間やチームを一番うまく表現できているのが科学特捜隊で、その後はだんだん軍隊っぽくなっていくんですよね。規律とか任務を背負って活動することの葛藤が前にきちゃう。「ウルトラマン」の終盤のエピソードでもそういう要素があって、子ども心に楽園の終わりを感じて怖かったです。

──今回の禍特対(禍威獣特設対策室)メンバーもいいチームというか、不思議な関係性ですよね。

樋口監督

このチームもいつか終わるんだろうなと思いながら作ってました(笑)。

──今この時代に人類愛を描くことに難しさはありましたか?

樋口監督

あまりなかったですね。自分がそういうものを望むタイプなので。ペシミスティックな人間ではないんですよ。

──監督自身が芯の部分では楽観主義というか。

樋口監督

そうですね。愛ですよ。気持ちを言葉にすると嘘くさいけど。

──MARVEL STUDIOSの作品をはじめ、ひと昔前では考えられないくらいヒーロー映画が世界的に求められていますが、ヒーロー映画の魅力はなんだと思いますか?

樋口監督

自分たちが好きだった日本のヒーローとは、ちょっと違う受け入れられ方をしてると思うんですよね。だから、日本のヒーローがMARVELのようになるかといったらならないと思うんだけど、一つうらやましいなと思うのはMARVELのヒーローは科学者が多いんですよ。

──確かに、アイアンマンもハルクもアントマンも、元々科学者です。

樋口監督

アメリカは科学者に憧れるのにリアリティがあるっていうことだから。科学者があの世界ではカリスマになり得るという。

──インテリジェンスであることに憧れがあるということですもんね。

樋口監督

日本だと難しいんですよ。ちょっと前の学園ものだと、勉強ができるやつは冷たくて友達が少ないみたいな設定が多かったでしょ。反対に不良は実は情に厚くていいやつみたいな。そんなに勉強できるやつをおとしめなくていいだろうと(笑)。

──「シン・ウルトラマン」でも、有岡さん演じる滝明久という科学者が重要な役割で登場します。

樋口監督

どうしてもやりたかったことです。今の時代だからこそのリアリティをどうやって持たせるか。有岡くんが本当に頑張ってくれました。セリフもだけど、数式をホワイトボードに板書するのもすごく大変だったみたい。セリフ以上に一字一句覚えてないと出てこないんですって。こちらが期待して託したものに応えてくれて、本当に感謝してます。

──おこがましい言い方になっちゃうんですけど、樋口監督は本当に言語化能力というか、「伝える力」が高いですよね。

樋口監督

え、そう?そんな褒められ方をしたのは初めてですね。自分では、何かを人に伝えることにはコンプレックスがあるんですよ。

──そうなんですか!?

樋口監督

ビジュアルのデザインとかの方が得意だし、楽しいんだよね。子どもの頃、幼稚園に向かうバスの窓からつぶれちゃった映画館が見えたんです。そこに貼ってあったボロボロの「大巨獣ガッパ」のポスターが怖くてドキドキしたんですよ。映画観たらそんなにドキドキしなかったんだけど(笑)。今思えば、それが最初の映画体験だったんです。

──映画そのものよりも、ポスターに興味を持ったと。

樋口監督

「本当は映画作るよりポスター作る仕事についた方がよかったんじゃないの?」って後悔してます。

──でも、監督をやるにあたってプランを人に伝えることも多いですよね?

樋口監督

いまだに「もっといいやり方があったんじゃないか?」とクヨクヨするところがあるんで。なるべく一生懸命やるようにしてます。

──そこに苦手意識があるとは意外でした。

樋口監督

上には上がいますからね。本当にうまい演出家は、何をするかを伝えずに引っ張り出すんですよ。言葉で伝えちゃうと結局伝えたことをやっちゃうので。さも「自分の中から出てきた」ように相手に思わせるんです。隣で聞いてると「誘導尋問じゃないか!」と思いますけどね(笑)。

──「TikTok TOHO Film Festival 2022」や「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2022」の審査員もなさっていました。

樋口監督

若手の芽を摘んどかないといけないんで(笑)。自分ももう年齢が年齢なんで、発想も枯渇してきてるのでね。刺激になるといいなと思って毎年見させてもらってます。必ず「うわっ、すげえ!」というのがあるんですよ。予想外の方向から殴りかかってくるようなやつが。大半は自分の残り少ない若さが吸い取られるようなものなんだけど。

──自分の中にないものに触れる機会なんですね。

樋口監督

監督した「シン・ウルトラファイト」のゼットン回にも、ネットでスカウトした大学生のCGディレクターに参加してもらってます。特撮業界も高齢化が問題になってますから。

──今年ご覧になった映画で印象に残っているものはありますか?

樋口監督

やっぱり「RRR」ですよね。あのダンスのシーンがYouTubeで公開されてるんですけど、1日1回は観てます。

──完全にファンですね(笑)。YouTubeもそうですし、スマホで観る縦型動画だったり、サブスクの普及だったり、映画や映像を取り巻く環境は日に日に変化しています。

樋口監督

「誰でも作れる」という点で、映像の価値はほとんどゼロに近づいてると思うんです。

──無料で見られるというイメージは定着しつつあるかもしれないですね。

樋口監督

僕らの仕事は「お金を払っても観たい」と思えるものを作ることなので。若い人が価値のあるものを無料で公開しちゃうと、「さて、どうしよう」という感じになりますね。「映画の価値ってなんだろう」と問い直されているような気がしています。短編の映像はあふれてるわけだから、長編が映画の良さなのか、大画面で見せることなのか。

──監督ご自身が今後やりたいことはなんでしょうか?

樋口監督

やっぱりラージフォーマットのIMAXやDolby Cinemaのような、通常の映画館より一つ上の体験ができる上映形式のものを作っていきたいです。むしろ、それしかないんじゃないかとも思っています。