しかし、だからこそ「違和感」がある。「みんなが同じ方向を向いているのは気持ち悪い」とも感じている米津。

過ごしやすい世の中への違和感。一見相反するような2つの視点は、彼の表現の「本質」でもあるという。

2020年、開催中だったツアーが延期・中止となったが、8月には自身最大のヒット曲「Lemon」や「パプリカ」を収録したアルバム「STRAY SHEEP」を発売。さらにオンラインゲーム「FORTNITE」内で日本人アーティストとして初めてバーチャルライブを行うなど、コロナ禍においても歩みを止めない。

2021年に入り、6月16日にはTBS系金曜ドラマ「リコカツ」主題歌となっている新曲「Pale Blue」をリリースした。コミュニケーションの在り方が日々変化していく中で届けられた、珠玉のラブソング。米津は今、何を思い、表現しているのか。

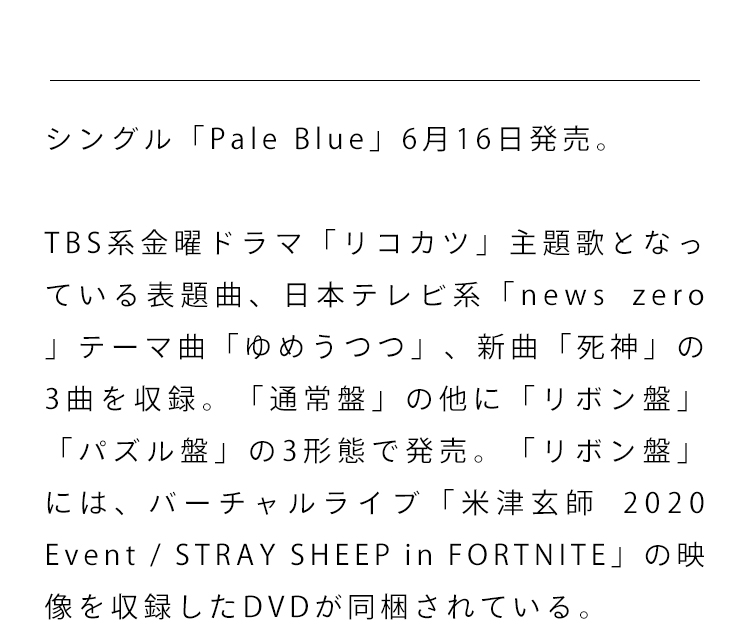

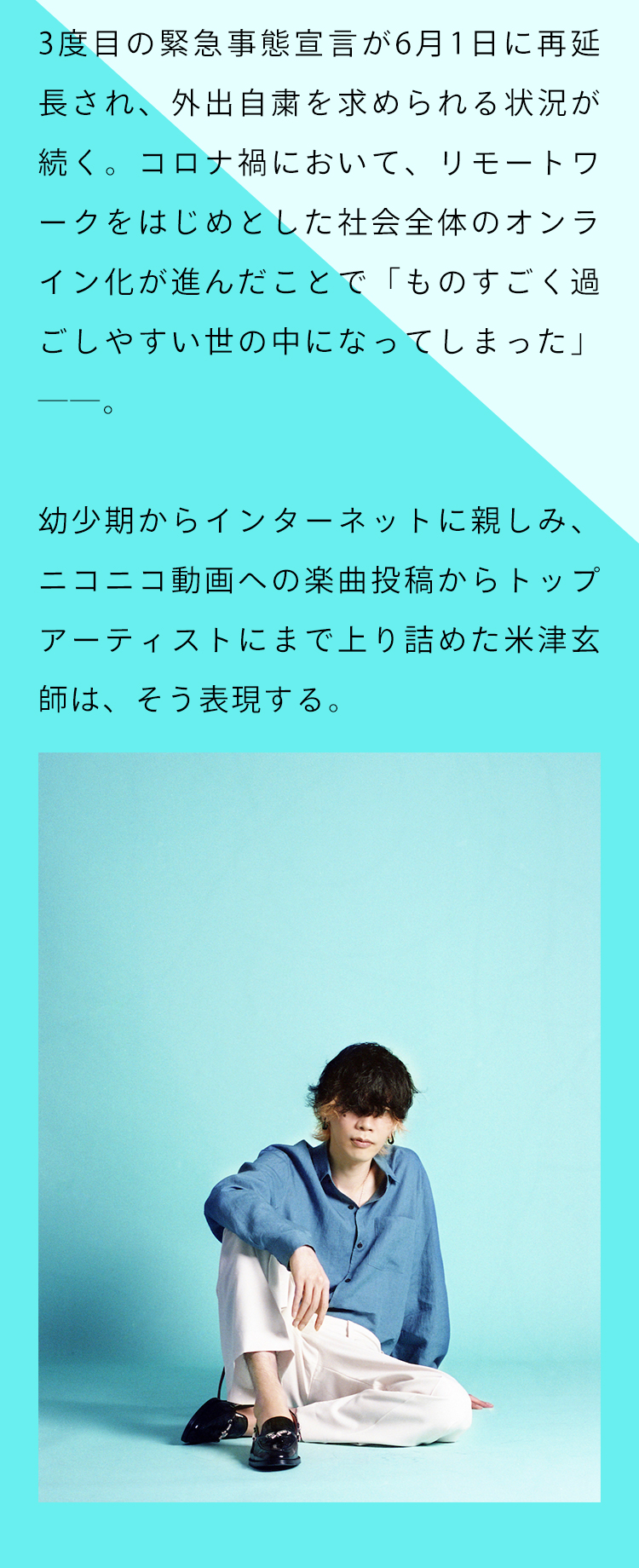

雨が降り続いていた5月下旬。この日に合わせたかのように晴れ渡り、頭上には初夏の青空が広がった。

取材前の撮影を終え、用意された椅子に腰掛けると、時折かみ締めるように、じっくりと言葉を選びながら、米津は話し始めた。

「そもそも自分はインターネットで音楽を発表するところから始まってて、ほとんどが家の中で完結するんですよね。たぶん1年のうちの8〜9割ぐらい、パソコンの前でずっと音楽を作るような生活をしているので、以前とあんまり変わらない」

とはいえ米津自身もツアー中止を余儀なくされた。状況が刻一刻と変わっていく中で、当時は意識的に音楽制作に没頭していたという。

そこから1年たって発せられた「慣れた」という言葉には、その時々の状況を受け入れ、ある意味では淡々と新たな価値を提示していく、ポップシンガーとしての使命のようなものも感じられた。

実際、米津はこの1年ほどの間に、いくつかの新たな試みを実施している。

その一つが、定額制ストリーミングサービスでの楽曲配信の解禁だった。「STRAY SHEEP」発売日の8月5日、同作やハチ名義を含む全楽曲を配信。その反響は大きく、すぐさま各配信サイトで複数の楽曲がランキング上位を独占した。

「以前から、どこかのタイミングでやらなきゃなという思いはずっとあったんですけど。こういうご時世で、家の中で音楽を聴くことがどんどん多くなってきているだろうし、これはまぁ、すごく良い機会なのではないかと思って」

「解禁後にTwitterの反応とかをバーッと見ていたんですけど、『このアルバムのこの曲が好きだったな』みたいに、一曲一曲にフォーカスが当たりやすくなるというか。昔を懐かしむ同窓会みたいな雰囲気があって、なるほどな、と思いましたね」

一方、米津は楽曲の世界観に合わせてCDに画集やサイコロなどを同梱したり、それらを収める容器も一から作り上げたりと、パッケージも細部までこだわり抜いて制作してきた。

手に取って喜べるものを作ることに、ひとつ大きな比重を置いてきた経緯もあり、ストリーミングと少し折り合いが悪い部分をどういうあんばいでいくべきかと、解禁は慎重に時間をかけて協議してきたという。

「自分は絵も描くので、それが形として残ってほしいなっていう。CDもそういう意味で、ほぼグッズという意識で、手に取ったり部屋に飾ったりすることで豊かな気持ちになれるように、力を入れて作っていて。ただの『音楽の容れ物』という意識じゃなくて、それも含めて成立する一つの作品というか。作品っていうとなんか硬いですけどね」

「それが買ってくれる人たちにも伝わっているんじゃないかな」。その言葉通り「STRAY SHEEP」は、CDでも150万枚を超える売り上げを記録。

2020年に日本で発売されたアルバムの中で100万枚以上を売り上げたのは同作のみで、デジタル化が進む昨今において、異例の販売数となった。

「以前から興味はあったんですよね、面白そうだなって。なので、ツアーが飛んだりこういう状況になったりした瞬間に、やるなら今しかないんじゃないかって」

「だから、こういう状況じゃなかったら、もう少し後になっていたかもしれないし、あるいはやっていなかったかもしれない」

通常の配信ライブと違い、事前にCGを作り込むことにより、ゲーム内でのパフォーマンスが実現できた。

まだ手軽に行えるものではないが、仮想空間上の会場で、まるで音楽フェスのように複数のユーザーが自身のスキン(アバター)で、同時にイベントに参加できるなど、新たな可能性を提示するライブとなった。

「今はイレギュラーな選択肢だと思うので、ああいうことがもっと低いハードルでやれるような環境が整うといいですよね。カジュアルにやれるようなフォーマットがあれば、面白いんじゃないかなぁって」

「オンラインゲームが大好きで。子どもの頃から。顔も年齢も声も、実際の性別すらも分からないような、ものすごく私有な空間がより現実を凌駕していくとしたら、それはなんかすごく良い未来だなって。間接的な匿名性を保ったままでしか成立し得ないコミュニケーションって絶対あると思うんですよね」

「子どもの頃の自分はそういうものが楽しかったし、救われてきたなぁとも思うんです。だからバーチャルライブみたいなものによって、より救いになる。生活がほんの少しでいいから豊かになるような世の中になっていってほしいなと思います」

「昔はインターネットで交流することに忌避感のある人がものすごく多かったし、対面こそ真で、それ以外は邪道みたいな考え方も強くあったと思うんです。俺はそういう意見に対して、すごく居心地の悪さを感じていました」

「だから個人的には、世の中がどんどん変わっていくことは、基本的には良いことだなと思います。古いしきたりやある種の儀式めいたことだけ残っているような、意味を見失って形骸化したものが、こういうタイミングでなくなっていくというのは」

ネット上では、時としてテキストや音声など限られた情報だけでのやりとりを迫られる。特に匿名性の高いSNSなどでは、発信者と受け手の双方に、より緻密な配慮が求められることもある。

「やっぱり不特定多数に見られるものだから、言語の本質的な部分がものすごく浮き彫りになる。基本的に言語って、人を傷つけるものだと思うんですよね。ある人が見れば褒め言葉でも、人によってはものすごく鋭利なナイフみたいに映るかもしれない」

「だから矛盾をはらんでいるわけですけど、なるべく誤解のないように気を付けながら、でも誤解されてもしょうがないと割り切る。そういう意識がないと、たぶんインターネットはすごく難しいと思いますね」

オンライン化を歓迎する一方で、「本来はどっちもなきゃいけない」と、対面のコミュニケーションの必要性も説く。「一度インターネットの中のコミュニティーを抜けて、ライブ活動などを経た上で今がある」という米津だからこそ、そう考えている。

「対面とネット、それぞれのコミュニケーションは別ものというか、性質が大いに違うものですよね。どっちかに偏っちゃうと、それはそれで健康ではないと思う」

「居酒屋とかで友達としょうもない話をするのも、すごく好きなんですよ。そこで思いもしなかったような人間と偶発的に出会うのも醍醐味の一つだし、即時的かつ肉体的なコミュニケーションというものは、やっぱり対面じゃないと不可能なんですよね。コロナでそれがほとんどなくなって、Zoom飲み会みたいなものも何度かやったんですけど、自分にはあんまりしっくりこなかった。何でもかんでもオンラインにすればいいってわけじゃないっていうね」

「音楽の中でもラブソングって、ものすごくエネルギーを内包している。だからこそ、みんなラブソングを歌いたがったり聴きたがったりすると思うんです。いま一度、音楽家としてそういうものに向き合ってみたいという気持ちがあって、そこにドラマ『リコカツ』のお話を頂いたので、良い機会だなと作り始めましたね」

「『離婚から始まる恋』というドラマのテーマに、両義性があって面白いなと思ったんですよね。だから別れの曲にも、これから始まる恋の曲にも聴こえるようなものを目指して作っていきました」

ラブソングは、ポップソングの王道とも言える。しかしこれまで米津が生み出してきた数多くのヒット曲の中に「恋愛」をテーマにした楽曲は決して多くはない。彼にとっての「ラブソング」とは、どのようなものなのか。

「難しいですよね…恋愛って何だろう」。制作中も、繰り返しそんなことを考えていたという。

「そういうものを自分の音楽に取り入れることによって咀嚼したいというか、体感したい。それに加えて解き明かしたい、みたいな。そういう知的好奇心みたいなところに、最終的には行き着くような気がする」

「自分はこれまで音楽によって、結構いろんなことを知って、成長してきた自覚があります。人間だったり恋愛だったりが、そういうテーマで音楽を作ることで、自分の身の一部になっていく。社会的動物として、足りないものを補うような意味があるのかもしれないですね」

米津にとっての普遍性とは何か。それを改めて問うと「分からないな…」としばし考え込んだ後、「一種の逆張りなのかもしれない」と語った。

「昔の自分を振り返って考えると、そう思うんです。ひねくれ過ぎて、一周回ってめちゃめちゃ良い子になる、みたいな」

「子どもの頃から、とにかくどこにも所属したくないという意識がものすごく強くあって。帰属意識というものが薄くて、例えば地域やコミュニティーというものに、自分のアイデンティティーを託したくない。どこまでいっても個人でいたいし、基本的に自由でいたいんです」

ただ、「ずっと孤立して生きていくことは不可能」であることも理解している。

「なので依存できるコミュニティーをいっぱい用意して、一つに絞らないようにする。みんなのことをちょっとずつ信用することで、誰も信用しなくて済むようになる。語弊があるかもしれないけど、そういう意識なんですよね」

「そんな自分が社会的に生きていくためには、普遍的なポップスを作ることが一番似つかわしい気がするんです。これは結果論ですけどね。そういうことを考えながら音楽を作っているわけではないし。広く行き渡るようなものを作ることでしか、個人としての自分をうまく保てないという側面があるんじゃないかなと、何となく感じています」

あえて自分とは反対の立ち位置で物事を考える「逆張り」。それは、米津がこれまで制作する上で意識してきた「マイノリティー側の視点」とも通じている。

「みんながみんな同じ方向を向いているのはすごく気持ち悪いとは思うし、自分は反対の方向に行くのが好きなんですよね」

「もともとインターネットが一番の故郷だったけど、そこから違う場所に行って、さらにまた別の場所に行って、自分とは全く違う反対にあるものを見つめながら、それをつぶさに取り入れていく。それが自分の活動にとって本質的なところなんです」

「高い壁」とそれにぶつかって壊れる「卵」があれば、いつも自分は「卵」の側に付く。それは小説を書くときに心に留めていることでもある──。

作家の村上春樹が、2009年の「エルサレム賞」受賞時のスピーチでそう語ったとされる。このエピソードと米津の考えには、重なる部分があるように思える。

「『壁と卵』ですか。あれは非常によく分かります」。そのことを本人に告げると、大きくうなずいた。

「何らかのいさかいが目の前で繰り広げられていたとしたら、よっぽどのことではない限り弱い方に立ちたいとは、もうずっと思っています。エンターテインメントとか、あるいは芸術を志している人間だったら、そうあるべきなんじゃないかなと、個人的に思いますね」

たとえ自分が思い描いた未来が訪れたとしても、きっとまた別の場所へと向かってしまう。では米津にとって、本当の意味で「居心地の良い未来」は、あり得るのだろうか。

「そういう意味では、恐らくどういう未来になったとしても、ずっと居心地が悪いんだろうなと思います」

「でも一周回って、居心地の悪い状態であることが心地よいのかもしれない。そういう環境じゃないと、真に面白いと思えない。バランスが悪い状態に身を置きながら、バランスを良くしていこうとする。その過程にこそ、意味を見いだしている節があるというか」

居心地が悪いながらも、自分なりに折り合いがつけられるようになった。抱えた違和感を拭えず、ただ音楽やインターネットに救いを求めていた幼少期とは、確実に変わってきている。

「俺も30歳になって、これからどういうふうに変容をたどるかは分からない。でも、そういう意味では昔と大きく変わったというか、居心地の悪さの質は変わりましたね。質が変わって、それをあえて求めるようになるというのは、ある面ではものすごくアホらしいですけど(笑)」

「でもやっぱり楽しいから、ずっと音楽を続けてるわけで。できるなら、もっと良い曲を作りたい。そのために必要なものの一つが、あまり居心地の良い空間ではない、ということかもしれないですね」

換気のために開けていた窓から、心地よい風が吹き込む。

「根っこには音楽があるんですよね」。取材が終わり、席を立とうとしたとき、米津がふとつぶやいた。

その表情は、とても晴れやかに見えた。