台湾公演の開演を30分後に控えた、台北アリーナのメイクルーム。

外の廊下をあわただしくスタッフが駆け回っている。遠くから、ケータリングの台湾料理が放つ八角の香りが、かすかに流れてくる。

ライブの前の高揚感に包まれるバックステージを、乃木坂46の齋藤飛鳥はドアの隙間から静かに眺めていた。

それは、言葉を見つけるための間だった。

やがて、決然と言った。

「私たちは、現在進行形の乃木坂46として、頑張ればいい。それぞれの個性を磨き、今しかできない表現で輝ければいいと思うんです」

思ってるより愛にあふれている

2020年1月18日、午前11時30分。台湾・台北市の中心部に近い松山空港は、異様な熱気に包まれていた。

こぢんまりとした到着ロビーが、若者たちで埋まっている。皆、乃木坂46のグッズを掲げていた。

その数、約800人。台湾公演のために訪れるメンバーを出迎えに集まっていたのだ。

皆、グループのことは熟知している。先にスタッフが到着ゲートから出てきただけで、どよめきが起きる。

やがて、メンバーが現れると、割れんばかりの歓声が巻き起こった。

メンバーは晴れやかな笑顔で応じながら、移動用のバスに乗り込んでいった。

昨年末にもクリスマスイベント出席のため、台北を訪れていた高山一実が、ポツリとつぶやく。

「日本ではこういう風にお出迎えをしていただく機会がないので、びっくりしますし、ありがたいですよね。1期生としてずっと活動してきましたけど、海外でもこんなに歓迎されるようになるなんて、最初は思いもしませんでした」

突然やって来る悲しみ

メンバーは市内中心部のホテルに着くと、さっそく振り付けなどの確認を始めた。

そして夕刻。台湾観光に繰り出す。

本場の小籠包を味わい、市内の展望タワー「台北101」で夜景を見る。

ステージを離れれば、大半が学生世代。素直に楽しむ様子がほほ笑ましい。

「本当に仲が良いんですよね、うちのメンバーは。ずっとそうでした」

高山一実はしみじみと言う。

「去年もここに来て、こうやって出かけたりもしたのを思い出します。だから、いつかと同じ場所に来ると、ふと寂しくなることもあるんです。ああ、あの時はこういうメンバーだったな、とか考えてしまって…」

人気絶頂の乃木坂46だが、結成9年目の今、大きな転換期を迎えている。

ここ1年、メンバーが次々と卒業。生駒里奈、西野七瀬、桜井玲香といった、センターやキャプテンを担った存在もチームを去った。

そして2020年1月7日、絶対的エースの白石麻衣までもが、近日中に卒業することを発表した。

その一報は新年の日本を駆け巡り、大きな反響を呼んだ。

遠い目をして、高山が白石について語る。

「まいやんは、本当に尊敬できる人でした。最近も、すごいなと思うことがあって。最後の最後まで、この人は私の尊敬する人でい続けるんだなと」

きっと誰だってあるだろう

白石とともに、キー局の人気バラエティー番組に出演した際のことだった。

トークを盛り上げるため、高山ら出演者は番組側から事前アンケートへの回答を求められる。

テーマになるようなエピソードを集めるためだ。さらには打ち合わせで、ディレクターから追加で聞き取りも行われる。

メンバーの中でも、高山はバラエティー番組への出演が多い。

そのたびに、ほとんど同じような内容のアンケートや聞き取りを受ける。

「メンバー同士の人間関係で困っていることはありませんか」

「今だから言える、ほかのメンバーへの不満はありませんか」

本当に仲が良いので、そもそもネタに困る。加えて過去にも同じ質問に答えてきているので、新鮮な気持ちで考えることができなかった。

つい反射的に「いやー、ちょっとないですね」と答えた。

出演者のそうした反応に慣れているのか。

ディレクターはすぐに、気持ちを切り替えたようだった。次に待つ白石に、ほとんど同じ質問を投げかける。

ああ、まいやんこそ、こういう質問を年がら年中受けているよね―。高山は自分と同じような反応を予想しながら、白石の顔をのぞき込んだ。

白石は、考え込んでいた。

磁器を思わせるほどに白い頬を、少し紅潮させながら、真剣に考えていた。

「そうですね。私は…」

やがて言葉を選びながら、エースは語り出した。

「これくらいしかないんですけど…ごめんなさい」。そう頭を下げながら、できる限りの体験談を紡ぎ出していた。

思いやれば心はひとつに

「業界を背負うというのは、こういうことなんだなと思いました」

高山一実は何度もうなずきながら言う。

自分にとってはいつものことでも、相手にとっては一生に一度かもしれない。

そんな気持ちに寄り添う。世間から無数に寄せられる強い期待、愛着に「一期一会」の姿勢で応える。

エースのこの覚悟があってこそ、今の乃木坂人気はある。アイドル業界の隆盛はある。そう感じた。

「影響力の大きさを分かっている。境遇を受け入れている。だからいつも、ものすごく言葉も選んでいるんだろうとも思う。それに比べて、私はどうなんだ、と」

自分もそうあらねば。考えを改めさせてもらった。

その背中の偉大さを再確認した。そんな矢先に、卒業が発表された。

言葉を交わしていなくても

1月19日。ライブ当日。

会場の台北アリーナ周辺には、早朝から多くの人が集まっていた。

イベント限定グッズを買うための長蛇の列だけではない。

同じメンバーを推すもの同士で記念撮影をする集団。カフェテーブルを囲んで、昨年のライブの様子を語り合う人々。

そして、何をするでもなく、ソワソワする人。

皆が午後6時のライブ開演を待ち焦がれていた。

目立ったのは、齋藤飛鳥のグッズを持ったファンだった。

齋藤は昨年行われた乃木坂46初の台北公演以前にも、映画のロケ、台湾で流れるコンビニのCM出演、台湾プロ野球の始球式と、何度も現地を訪れていた。

「到着した空港でもそうでしたけど、こんなに愛してもらって、あたたかく迎え入れていただいて…本当にいいのかなって思うんですよね」

今回の公演では、これからの乃木坂を象徴するような役回りを任されることになっていた。

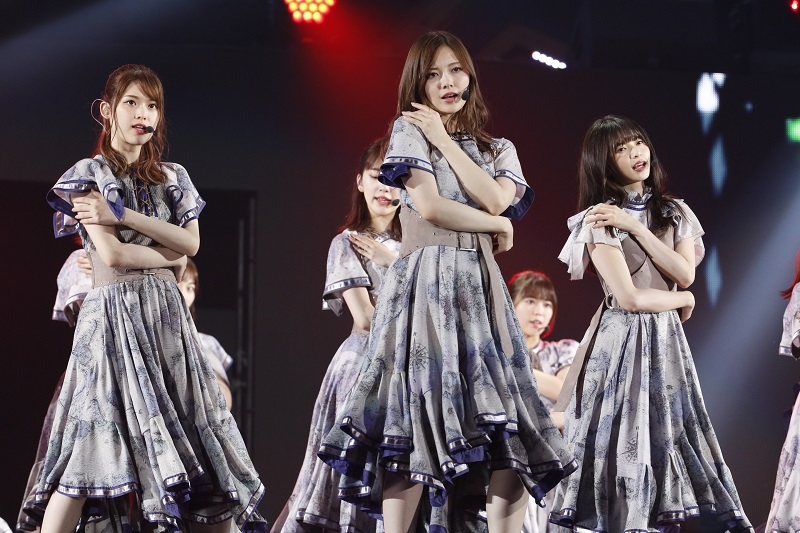

午前11時に始まったリハーサル。公演中盤に配された楽曲「シンクロニシティ」で、彼女はセンターに立っていた。

白石麻衣がセンターを務め、発売初週のCD売り上げがグループとして初めて100万枚を突破した記念すべき作品。

エース白石にとって乃木坂46での最後の出演となった、昨年末の紅白歌合戦でも、この曲が演目に選ばれた。

国民的アイドルになった乃木坂46を象徴する楽曲。

そして、白石が引っ張ったひとつの黄金時代を象徴する楽曲でもある。

白石が出演しない今回のライブでは、この曲のセンターを誰が務めるのか。

現地台北の人々のみならず、多くのファンが注目するところだった。

理由なんて思い当たらずに

「私も大好きな曲ですし、メンバー皆にとって特別な楽曲です」

開演前。衣装に着替えた齋藤飛鳥が、メイクルームで語り出した。

台北アリーナには、すでにファンが入場していた。メンバー、スタッフが準備に走るバックステージを含めて、会場全体が高揚感に包まれている。

そんな中でも、齋藤は淡々としていた。

ゆっくりと、言葉を選びながら口を開く。

「実は去年のこの公演でも、シンクロニシティでセンターを任せてもらったんです。その頃は、この曲のセンターを務めることに、すごくプレッシャーを感じていました」

特別な曲でセンターを任されることに、喜びがないわけではなかった。ただそれ以上に、重圧を感じた。

それはすなわち「白石のシンクロニシティ」へのファンの思い入れの重さ。そして白石が負ってきた「業界のエースの責務」の重さでもあった。

「自分も好きな曲だからこそ、自分には似合わないなと思ってしまった。だからファンの人もそう思うんだろうなとか、白石のパフォーマンスと比較されるんだろうなとか、そんなことばかり考えてしまって…」

ましてや、今回は白石の卒業発表直後の公演。昨年以上に、この楽曲でセンターを務めることの「重み」は増している。

しかし、この日の齋藤からは、必要以上に張り詰めた様子は見て取れなかった。

「今回どういう理由でセンターに指名されたかは分からないんですが…とにかく、私は卒業がつらいことというとらえ方はなくて。白石の卒業はグループにとって大きなことですけど、彼女がいなくなっても、私たちとか若い子とかで頑張る。白石の代わりになるために頑張るわけじゃなく、みんながそれぞれのやり方で頑張る」

「乃木坂でずっとやってきたことで、今はだんだんそう思えるようになってきた気がします。だから今日もとにかく、自分が気持ちよく歌って、踊ることだけを考えています」

少しだけ感じる痛み

時をほぼ同じくして、リハーサルを終えた高山一実も、控室で今回の公演について語り出した。

リハでは、グループ全体で披露する曲だけでなく、グループ内ユニットごとに楽曲を披露するパートも確認された。

高山の出番は「せっかちなかたつむり」。2012年に発表された曲だ。

当時のメンバーは松村沙友理、白石麻衣、西野七瀬、橋本奈々未、深川麻衣、中田花奈、そして高山一実の7人。

乃木坂46の中でも、大人の魅力を持ちあわせるメンバーがそろえられ、人気を博してきた。

「今でも、この曲の当時の映像は見ちゃったりしますね。レコーディングの時のことも思い出します。1人ずつ歌う収録は、参加メンバーにとって初めてだったので、今でも忘れられないんですよね」

高山にとって、1期生同士の思い出もこもった、とても大事な楽曲。

ただ今回は、それを今までとはまったく違う形で披露することになった。

リハーサル終盤。高山とともにステージに上がったのは新内眞衣、北野日奈子の2期生2人。そして加入からまだ1年の4期生、遠藤さくら、賀喜遥香、筒井あやめの3人だった。

筒井は今回の帯同メンバー中最年少の15歳。

高山から見ると、10歳も年下になる。いったい、どんなユニットになるのか…。

「やっぱり、一緒にやると距離が縮まるというのはあるじゃないですか。4期生と絡む機会がなかなかないので、一緒にやるのはうれしいですよね」

珍しい機会だ。

メンバー構成の「意義」については、ユニット構成が発表されてからずっと考えていたのだろう。よどみなく、一気に語る。

ただ、本音のようなものも、少しだけ吐露した。

「歌うこと、演じること自体については、正直難しさもあります。これまでのメンバーと『お互い若い』という感じでやっていたイメージとは、どうしても違ってくる」

今回は松村、中田という2012年当時のメンバーも、台北に帯同。

それでもあえて若いメンバーと組む意味とは…。笑顔の裏で、高山は様々な思いを巡らせていた。

シンクロニシティ

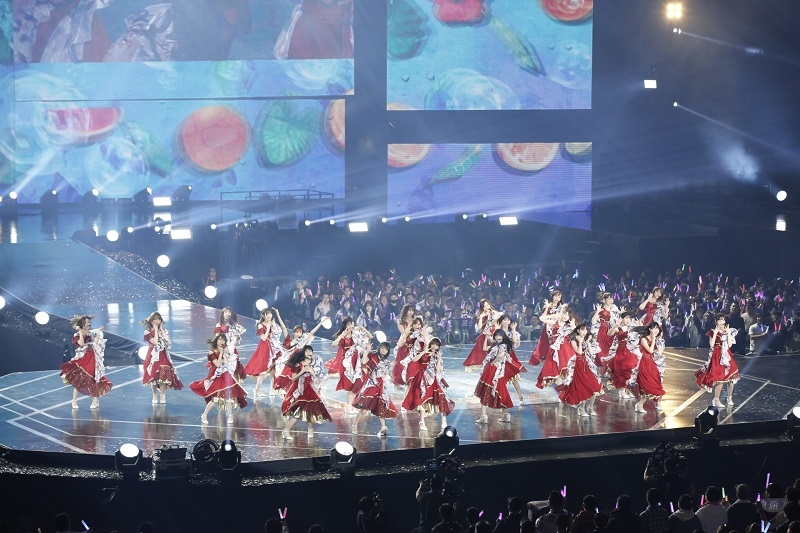

開演の時間が来た。

スタッフに促され、メンバーたちは控室前の廊下に集まった。

皆が手をつなぎあい、円陣がつくられる。

輪の中に、齋藤飛鳥と高山一実の姿もあった。2人と同じように、それぞれがそれぞれに今後への思いを抱いて臨む、乃木坂46の次なる1歩。

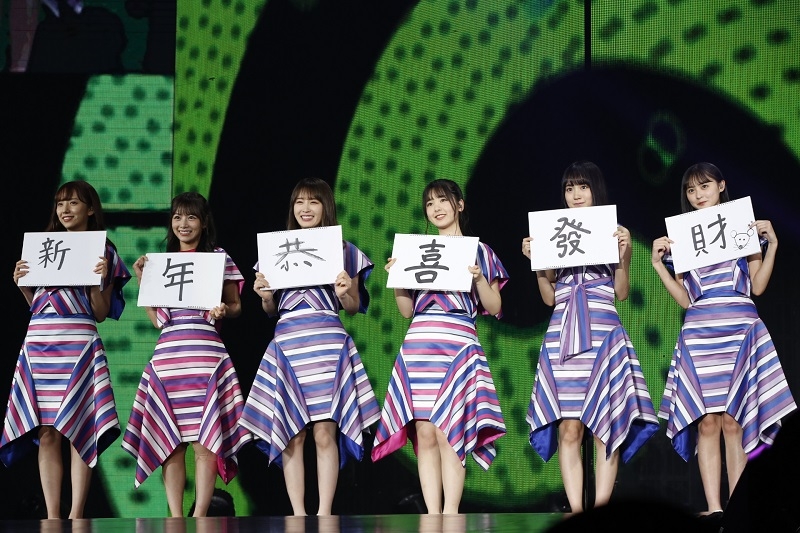

メンバー登場を前に、会場に松村沙友理と久保史緒里のアナウンスが響いた。

スタンドを揺らすようなどよめきが起きる。台湾のファンが待ち焦がれたステージが、ついに始まる。

いったん暗転したステージ上に、再びライトが当てられると、24人のメンバーが現れていた。

どよめきが、大歓声に変わった。「チョウゼツカワイイ!」と日本語でのコールも巻き起こる。

そして7曲目、シンクロニシティ。齋藤がステージのセンターに歩み出す。

台湾のファンも、その姿に見入った。このタイミング、この曲でセンターを務める意味を、彼らも知っていた。

クールな表情と、射抜くような強い視線を崩さず、齋藤飛鳥は歌い、踊る。

白石麻衣とは違う、シンクロニシティのセンター像。そして世界観がそこにはあった。

曲の終盤。いったん他のメンバーに前列を譲った彼女が、再び前に歩み出る。

その時、引き締まった表情を崩して、齋藤はほほ笑んだように見えた。

ほんの一瞬の出来事だった。それだけにかえって、見る者の印象に強く残った。

ちょっとだけ時間をいいかい

シンクロニシティを歌い終えた乃木坂46は、そこからグループ内ユニットごとの楽曲披露パートに入っていった。

「せっかちなかたつむり」は、その中の3曲目にセットされていた。

ステージ袖で出番を待っていた高山一実はふと、白石麻衣のことを思い出した。

世間から寄せられる愛着、期待に、いつも全力で応える背中が脳裏に浮かぶ。

そうだ、私も何かをしないと。

そう決めると、3秒でアイデアが浮かんだ。

一緒に出番を待っていた10歳年下の筒井あやめに「ねえ、ちょっとやってみたいことがあるんだけど」と声をかけた。

前の楽曲が終わり、出番が来た。

賀喜と遠藤、新内と北野と、曲のイントロで2人ずつが後方のスクリーンに大映しになる。

最後に映った高山と筒井は、そろって同じポーズをとっていた。じゃんけんのチョキの上にグーを重ねる、かたつむりのポーズだ。

「この曲はいつも、動きながらメンバー同士で直接絡めるんですけど、今回はスタンドマイクで、離れたところで立ち位置が固定されていました。だからあやめと絡むなら、最初の大映しの場面で、スクリーンを使うしかないなと」

心が勝手に

乃木坂46の2回目の台北公演は、大盛況のうちに終わった。

「思ったより汗かかなかったなー!」

そんなことを言いながら、高山一実がメイクルームに戻ってきた。

「かたつむりのポーズですか?うーん、3秒でとっさに考えたことなんで、大したことなくて恥ずかしいんですけど…」

そう言って、苦笑いする。ただすぐに真顔に戻って、語気を強めて続ける。

「でもやっぱり、今までと違うこのメンバーとの絡みというのを、何とか形にしたかったんです。あとは、こういうやり方もあるんだよというのを、4期生にも見せてあげたくて」

テレビ朝日系列の「アメトーーク!」に出演した際に、加地倫三プロデューサーから聞いた言葉を思い出したのだという。

「アメトーーク!を誰か後輩に引き継いでいくんですか?と聞いたら、オレがいなくなったら番組も終わりでいいから、引き継ぐつもりはないとおっしゃっていて。オレたち先輩なんか反面教師にして、新しいことに取り組んでもらいたいって言うんです」

「だから、やり方を見せることはあっても、これを引き継いでほしいとは言わないそうです。私たちも、若いメンバーに『乃木坂46はこういうものだ!』と言うよりも、やり方、ヒントを示していくやり方のほうがいいのかなと。その方が、グループとしてもっと成長できるのかなと」

ただひたすら歩くんだ

語るうちに、ライブ後の恒例になっている、関係者へのあいさつのタイミングになった。

メンバー全員がそろう必要がある。スタッフが話を終えるように促す。「えっ、でも…」とためらったが、行かないわけにはいかない。

「ごめんなさい!でも、終わったら戻ってきます」と言って、高山はいったん廊下に消えた。

そのまま戻ってこずに、話を打ち切ることもできた。だがしばらくすると、言葉通りに戻ってきた。

せきを切ったように、再び語り出す。

「私もアイドルのファンだったので、どんなグループにもファンが特に愛している黄金時代があるのは、すごく分かります。乃木坂で言えば、まいやんがいた時代なのかもしれません。でも、あの頃は良かったよねと言われるようになったら、グループはおしまいです」

本人にも、楽しかった時代を思い返したい気持ちがないわけではない。

「昔のライブ映像を見返すこともありますし、1期生がみんないた頃のことが無性に懐かしくなることもあります。今回だって、去年の台湾公演を思い出して、寂しい気持ちにもなった。でも、昔に戻れますと言われたとしても、私は戻りますとは言わないかな」

遠い目をする。瞳には強い光が宿っている。

「3期生、4期生もいる今は今で楽しいし、このメンバーなら、時代にあった新しい魅力を探すこともできると思う。今までは、与えられた役回りをこなしていくスタンスだったけど、これからは自分たちの魅力を探しに行きたい。探し続けたいです」

キープゴーイング

ライブ終わりは、誰でもアドレナリンが出ているものだ。

齋藤飛鳥でもそうだ。

「楽しかったですね。楽しく歌って、踊ることに没頭できました」

ほんのわずかだが、上気したように頬を赤らめて、台湾公演を振り返る。

「私としては、海外でライブをすると、初心に返れると思うんです」

「この曲を知らない人がいるだろうから、こういう方向で伝えた方がいいかも、という風に考えられる。伝えることに全力になれて、余計なことを考えずに、ファンの皆さんと一緒にライブを楽しめるんですよね」

CDの売り上げ累計は2000万枚に迫っている。テレビでメンバーを見ない日はない。

国内はもちろん、海外でもこうして絶大な人気を誇っている。

それでも「知らない人にも伝えたい」という初心を大事にする。

「皆が知っている」という今の状況では、それは言葉で言うよりもはるかに難しく、尊いことだが…。

「そうなんですかね?私は普通のように感じます。うちのメンバーの皆は、自分に対しても人に対しても、すごく優しい人たちの集まりですけど、それでも『私たち、今いい感じだねー』みたいな空気だけは決してつくらない」

「『もっと多くの人に知ってもらえる曲がほしいね』とか『メンバーも入れ替わるから、今の乃木坂の良さをどうやったら伝えられるのかな』とか。普段のたわいもない会話の中でも、そういう話になる。応援されるのが当然、という空気はないんですよね」

乃木坂46は立ち止まらない。

そう思うからこそ、ライブ前にはこう言ったのだ。

「私たちは、現在進行形の乃木坂46として、頑張ればいい。それぞれの個性を磨き、今しかできない表現で輝ければいいと思うんです」

ハモれ。ハモれ。

シンクロニシティの曲の終盤、一瞬だけ見せたほほ笑みは、演出なのだろうか。

それとも、心持ちが表れたものだったのだろうか。

ライブ会場から宿舎に戻るバスの準備が整ったことを、スタッフが走りながらメンバーに触れ回っている。

それをドア越しに聞きながら、齋藤飛鳥は語る。

「プレッシャーにも弱かったので、ちょっと前までは自分と誰かを勝手に比べて、苦しくなることもありました。でもそれを乗り越えられたかな、ってのはありますね」

白石の影を感じずに歌い上げられた。その手応えが、ほほ笑みになって表れたのか。

「変われているんですかね。変わろうと意識しているのか。もしかしたら根底のところでは『自分はセンター向いてない』とか『自分がセンターだと、乃木坂が売れなくなる』とかいったネガティブな思いが、今でもあるかもしれないけど」

一瞬、誰のことを評しているのか分からないほどに、彼女は自分を「客観」する。

「でも今は、それを皆さんには見せないようにできるようになったし、『そうじゃない』と思い込むこともできるようにはなったような気がします」

大きな重圧と付き合い続ける覚悟を固めること。そして「今日来てくれたファンのために、よりよく伝えたい」と思い続けること。

プロセスこそ違えど、これまで白石麻衣が体現してきたエースのあり方に、齋藤の思いは自然と重なっているようにも思える。

「CDの売り上げなんかの数字も大事ですけど、私はとにかくメンバーが楽しそうに活動しているのが何よりだと思う。みんながキラキラ笑っていてくれれば、それでいい。私はそれを少し離れたところから眺めているのが、好きなんですよね」

それこそ、今のメンバーが今のメンバーらしく輝き続けられる、理想の環境かもしれない。

そして、その環境を守るために、自分には何ができるのか。

「今まではみんなが集まっておしゃべりしている時、私はお話が得意じゃないので、自分が参加して空気がピリついたらいやだなぁと思って遠くから見ていたんですけど…少しは参加してみようかなとも思ってます」

「もちろん、遠くから見るスタンスは変わらないけど…まあホント時々…空気がピリつかない程度に…大笑いは起きないけれど…まあやわらかい空気になるかな…くらいの感じで」

妙に腰が引けているのが、いかにも齋藤飛鳥らしい。

同席したスタッフが思わず笑う。それを見届けると、彼女は一礼してメイクルームを出ていく。

最後に一言、はっきりとした口調で言った。

「私は私なりに、今の自分を受け入れるためにはどうしたらいいか、考えていきたいです。これからも、乃木坂46をよろしくお願いいたします」

2020年。乃木坂46は8月には、結成から10年目に入る。

エースが去り、グループの未来は若いメンバーに託される。日本とアジアをまたにかけて、新しい歩みが始まる。

【取材・撮影・文=塩畑大輔(LINE NEWS編集部)】