ひらめきの裏側にある思考法

田岡 (前編は、こちら)今日お話をお伺いしていると、伊東さんは吉野家へ入社して以来、「ライザップ牛サラダ」で高たんぱく・低糖質の食事を食べたい人を取り込んだり、朝食やテイクアウトを訴求することで新たな利用シーンを開拓したり、いろいろなアイデアが次から次へと出ていますよね。どうすれば、そんなふうにできるんですか。

田岡 敬

エトヴォス 取締役 COOリクルート、ポケモン 法務部長(Pokemon USA, Inc. SVP)、マッキンゼー、ナチュラルローソン 執行役員、IMJ 常務執行役員、JIMOS(化粧品通販会社)代表取締役社長を経て、ニトリホールディングス 上席執行役員。2019年1月21日より、エトヴォス 取締役 COO。

伊東 アイデアを出すには、ずっとアンテナを張っているしかないと思っています。私の場合、吉野家の平日/休日・時間帯、そして立地別の客数、客単価などが頭に入っています。そして、どのタイミングでどの店舗へどんな客層に来てもらいたいのかを通勤している時も、どこかの店に行く時もずっと考えているわけです。

この、いつ、どこに、どんな人が来るのかというパターンの多さが「アンテナの数」です。だから、なぜできるのかと問われれば、たぶんアンテナの数が多いという答えになるでしょう。

そして、このパターンごとの戦略の精度が「アンテナの感度」。これを高めるためには、店舗の冷蔵庫にある食材や現場のスタッフの力など、吉野家ならではと言える強みやブランドイメージといったリソースを組み合わせることが必要です。これらによって、我われにできること、つまり成果につながるアイデアが見えてくるのです。

伊東正明

吉野家 常務取締役P&Gにてジョイ、アリエールなどのブランド再生や、グローバルファブリーズチームのマーケティング責任者をアメリカ・スイスにて担当。ヴァイスプレジデントとしてアジアパシフィックのホームケア、オーラルケア事業責任者、e-business責任者を歴任。2018年1月より独立、ビジネスコンサルタント。また、吉野家 常務取締役も務めている。

田岡 アンテナの数と感度というわけですね。

伊東 あとは、市場をどう捉えるか。そもそも市場分析をするときに、「人の1年間の食事回数が1095回」という話をしている人は、そう多くありません。

外食で働いている人の共通認識として“胃袋シェア”という言葉があり、ライバルはコンビニなどの中食だと言っている人はたくさんいます。ただ、日本人の外食の年間平均回数がだいたい100~140回だと調べて、食事が1095回あるので残りの約1000回伸ばせるから、“外食が入っていない可能性が高い胃袋はどこだ”というアンテナを立てている人は少ないんですよね。

田岡 外食を食べていない1000回の方が大きいし競争もない。だから、そちらを狙った方が、ROIが高いという実感はありますか。

伊東 はい。それをやらなければ、外食は潰れます。

田岡 そうしないと外食同士の泥沼戦争ですもんね。あとは、外食をしていない人たちが食べているものから、それらをリプレイスできるようなシーンやTPOを考えるわけですか。

伊東 そうです。たとえば、外食は家で調理し続けるよりもお金がかかるじゃないですか。でも、困っている人は、それにお金を支払っている。

アンテナを張ってから先は、そこまでロジカルな考え方があるわけでもないです。アンテナを張って、刺激をいろいろなところにぶつけていって、あとは大喜利するしかないんですよね。

田岡 大喜利というのは、お題の設定が大事ということですね。お題さえ設定されれば、大喜利のようにうんうん唸って考えれば、なんとか答えが出るということですね(編集部注:伊東さんは高校時代に落語研究会に所属)。

でも、最初はいわゆるTAM(Total Addressable Market)と言われている、市場にどれだけ余地があるか、そこからどんなお題を設定できるかから入るということですよね。そこは基本にしておかなければならないと。

アイデアとフレームワークは、どちらが先か?

田岡 先ほどから具体的なアイデアと、フレームワークと両方の話をされていますが、アイデアとフレームワーク、どちらを先に考えるんですか。

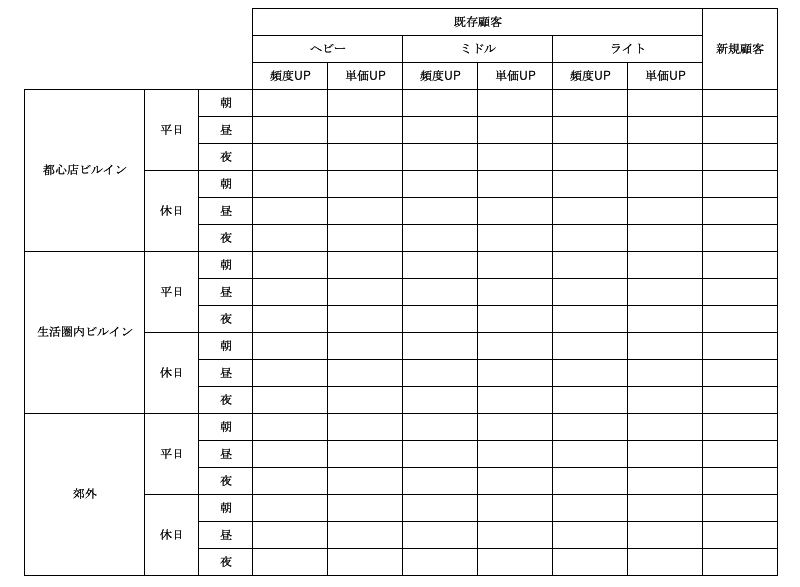

伊東 どうでしょう。7:3くらいでフレームワークから入っているかもしれません。簡単に言うと、まさに今日、田岡さんがインタビュー用に持ってきてくれたフレームワークのように、時間帯、店舗形態、新規既存顧客別、頻度アップ施策なのか単価アップ施策なのか、といった軸で考えていきます。

しかし、この表に唯一入っていないのが、「どういう顧客なのか」という人軸。外食は誰が、いつ、どこで、何を食べているかが大事なんですよ。例えば、表内の「生活圏内ビルイン」だと、平日夕方ご来店するお客さまには「今日は出来合いを買って帰りたい主婦」と、「会社帰りに晩ご飯をひとりで食べる男性」がいます。

前者が注文するのは「3人前でお得なテイクアウト・セット」、後者は「おかず2品のW定食で、ご飯おかわり無料」のように、同じ店・同じ時間帯でも異なる施策を用意することが必要です。

田岡 なるほど、マーケットから見ているんですね。アイデアとフレームワークの話で言うと、私は、アイデアが先なんですよ。アイデアを分解してフレームワーク化して、そこからもう一度アイデアを探しにいくという。

伊東 私もそのキャッチボールは、常にやっていますね。結局、考え方はパターン化していくんです。たとえば、外食回数1095回という考え方は、実はP&Gのファブリーズのときと同じ。使用回数を見て、どこまでターゲットを広げればよくて、その頻度はどうで、という考え方です。

飲食業では、新規を取るよりも来店頻度を上げる方が、実は圧倒的にビジネス効果が高いんです。なんといっても、お客さまは購入意思決定を1095回しているわけですから。

伊東氏がP&Gと吉野家培ったフレームワークを伝授!

「伊東塾 in 東京」「伊東塾 in 名古屋 」「伊東塾 in 福岡」申し込み受付中

もともと興味がない人を連れてくるのは大変ですが、1回の人を2回にすれば、それだけでビジネスは2倍になります。これは当時のファブリーズも一緒で、購入者数を増やすより、購入頻度・使用頻度を上げる方が大きかった。

ファブリーズのときに考えていた、たとえばキッチンやトイレ、車といったシーンを、人の食べるシーンに置き換えて、お母さんが食事を選ぶ権限を持っているときと、お父さんが一人のとき、子どものときというふうにマトリックスが頭の中に揃うと、まったく同じように考えることができるんです。

外食業はマーケターの天職?

田岡 P&Gのような大きなメーカーですと、新商品テストは、工場に商品をつくってもらったり、リサーチも綿密に行ったり時間が掛かりますよね。それが、外食では、すぐに自社の店舗で試作品をテストできます。そのスピードがマーケターの思考にも影響を与えると思っています。

伊東 もちろんです。このスピードの速さは、メーカーにいた人間からすると超ありがたいです。どちらかと言えば、吉野家は飲食業の中でも慎重に事を進める方ですが、それでも10~20店舗規模の実験が2カ月でできてしまいます。

田岡 私は常々、マーケターは外食業に向いていると思っているんですよ。足立さん(ナイアンティック シニアディレクター 足立光氏)もマクドナルドで大きな成果を出されましたし、伊東さんとP&G時代の同期である刀の森岡毅さんも丸亀製麺の支援で力を発揮されていますよね。

伊東 そう、それはありますね。そういう意味では、吉野家に入ってから消費者調査は、ほとんどしていないですね。なぜなら、やった方が早いから(笑)。それは、入社当初に河村社長から言われたことで、「本当にそうかな」と思っていたら、実際にそうでしたね。

伊東流、コミュニケーションのコツ

田岡 伊東さんは、上司や部下、取引先などとのコミュニケーションもすごくお上手なイメージです。何か大事にされていることはあるのですか。

伊東 参考になることと参考にならないことをひとつずつお話します。参考になることは、相手に説明するときにフレームワークと具体的な話の両方をすること。

要するに、具体的な施策だけを話しても、なぜうまくいったかが分からないけれど、いくつかの具体例をひとつのフレームワークに当てはめながら、これもこれもそうでしょと話すと、なるほどと理解してもらえる。それを、とにかくやっています。

まったく参考にならないのは、私が落語をしていたことですね(笑)。

落語は、頭を使わずに噺ができるようになるまで練習します。なので、お客さんに落語を披露しているときは、身体は落語をしていますが、頭はお客さんの顔をずっと見ているんです。そして、今日のお客さんにはこれがウケるから、あそこをこう変えようというふうに、話しながらずっと頭で計算しているんです。

田岡 反応から話を修正しながら、しゃべるんですね。

伊東 そうです。だから普通に誰かと話しているときにも、相手の目や表情から、今は理解してもらえていそう、興味持っていそうということを読み取りながら言い方を変えているんです。それは落語という部活動で練習したからできていることなんです。

吉野家の「未来の店舗」を考える

田岡 伊東さんのお話を伺っていると、いわゆる広告領域だけじゃなくて、メニュー開発や店舗オペレーションまで関わっていらっしゃると思うのですが、どういう優先順位でご自身の時間をマネジメントしていらっしゃるんですか。

伊東 一番時間を掛けているのは、売上と利益をつくることなので、全体戦略と商品企画ですね。もちろん店舗のオペレーションは企画のときにも考えますが、実行には関わっていません。

田岡 与件に入れておくということですか。

伊東 はい、それこそ「店舗の負荷を下げる」、あるいは「再現性を高めること」への研究は、私自身の中でもある程度のウェイトをもって考えています。省力化に向けた機械や画像認識技術の導入も実験を進めています。

田岡 伊東さんも「CES」(毎年1月に開催される、世界最大規模のコンシュマーテクノロジーに関するカンファレンス)に行く日が来ますね。

伊東 はい。今年は行きたかったのですが、「行こう」と思ったタイミングは、すでにスケジュールが埋まっていてダメだったんです。来年こそは行きたいと思っています。

田岡 では、伊東さんは吉野家の「未来のデジタル店舗」について考えていらっしゃるわけですね。

伊東 はい、そこはプロパーではなく、外からきた私が担うべき領域だと思っています。意味があるテクノロジーを発見して、それを吉野家に入れていきたいですね。

田岡氏 対談を終えて

P&G出身のマーケターの方のお話は、インスパイアされることが非常に多いですが、再現性という観点では伊東さんのお話が我われ凡人にとって一番実践的だと思います。再現性というのは、対象の業界や業態が変わっても通じるものでもあり、伊東さん以外の人がそのフレームワークを応用できるということです。アイデアが出る出ないは、残念ながら最後は得てして説明が不可能な領域ですが、どこにアンテナを立てるか、アイデアを考えるスコープをどう切るかには再現性があります。インパクトの大きい領域にフォーカスして考えられるようになるだけでも、アイデア創出のROIは飛躍的に高まります。

伊東氏がP&Gと吉野家培ったフレームワークを伝授!

「伊東塾 in 東京」「伊東塾 in 名古屋 」「伊東塾 in 福岡」申し込み受付中